- Global Web Outlook Newsletter

- Posts

- 2025-04-04号

2025-04-04号

今週の気になったニュース

背景:乱数とその重要性

乱数とは、予測不可能で完全にランダムな数字の列を指します。暗号技術やセキュリティシステムでは、データ保護のために乱数が重要な役割を果たします。しかし、従来のコンピューターによる乱数生成(疑似乱数生成)は、数学的アルゴリズムに基づいており、完全にランダムではなく予測可能性が残るという問題がありました。このため、高度な計算能力を持つハッカーによる暗号解読のリスクが存在していました。

今回の成果:真の乱数生成と認証

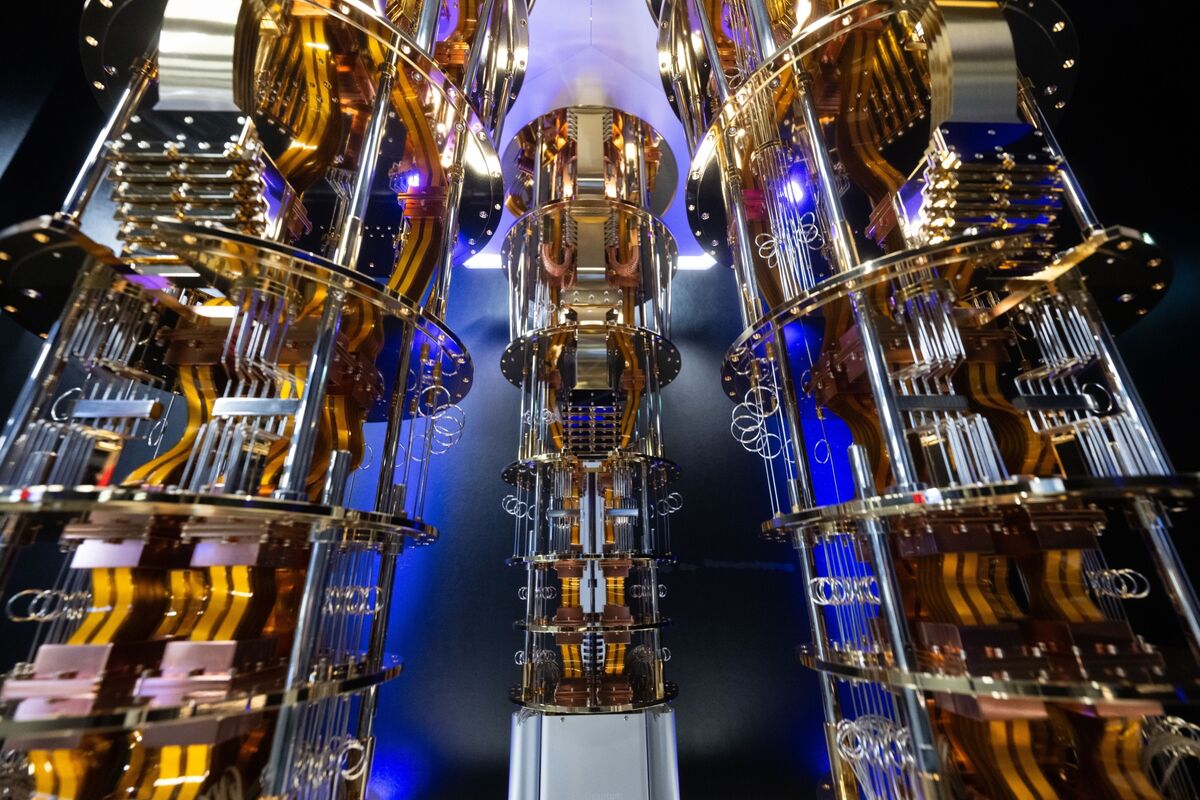

JPモルガンは、量子コンピューターを活用して「真性のランダム性」を数学的に証明した世界初の事例となりました。具体的には、以下の点が注目されます:

量子コンピューターによる生成

乱数列は、ハネウェル傘下の量子コンピューター企業「クオンティニュアム」のマシンを用いて作成されました。量子力学の特性(例えば、不確定性原理)を利用することで、従来技術では不可能だった本当にランダムな数字列を生成できるようになりました。数学的証明と認証

JPモルガンはアルゴンヌ国立研究所やオークリッジ国立研究所などと協力し、生成された乱数が真にランダムであることを数学的に証明しました。この認証プロセスには米エネルギー省のスーパーコンピューターも使用されました。

真の乱数(真性乱数)とは、予測不可能で再現性がない完全にランダムな数列を指します。これらは、放射性崩壊や熱雑音、量子力学的現象などの物理的な自然現象を利用して生成されます。このため、真の乱数は本質的にランダムであり、数学的アルゴリズムでは再現することができません[1][4][6]。

一方で、擬似乱数はコンピューターがアルゴリズムを用いて生成する乱数であり、「乱数のように見えるが実際には決定論的な計算によって求められる数列」です。擬似乱数は初期値(シード値)を基に生成されるため、同じシード値を使用すれば同じ乱数列が再現可能です。この特性により、統計的にはランダムに見えるものの、予測可能性が残るため暗号技術などの用途には注意が必要です[5][6][7]。

真の乱数と擬似乱数の主な違い

特徴 | 真の乱数 | 擬似乱数 |

|---|---|---|

生成方法 | 物理現象(例:熱雑音、放射性崩壊)を利用 | アルゴリズムとシード値による計算 |

予測可能性 | 予測不可能 | シード値が分かれば予測可能 |

再現性 | 再現不可能 | 再現可能 |

用途 | 暗号技術、高度なセキュリティが必要な場面 | シミュレーション、ゲームなど日常的用途 |

必要なハードウェア | 特殊なセンサーや物理デバイスが必要 | コンピューターのみで生成可能 |

用途と選択基準

暗号技術やセキュリティ分野では、真の乱数が求められます。これによりデータ保護や安全性を確保できます[6][7]。

一方で、シミュレーションやゲームなどでは擬似乱数が広く使われます。これは再現性があり効率的だからです[3][5]。

真の乱数はその生成過程が複雑でコストがかかるため、用途によって適切な乱数生成方法を選ぶことが重要です。

Citations: [1] https://appswingby.com/%E7%9C%9F%E6%80%A7%E4%B9%B1%E6%95%B0-%E4%BB%8A%E6%9B%B4%E8%81%9E%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84it%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86/ [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Random_number_generation [3] https://techracho.bpsinc.jp/yoshi/2019_12_20/85193 [4] https://www.nomishinblog.online/cs-kaisetsu-randomnumber/ [5] https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%93%AC%E4%BC%BC%E4%B9%B1%E6%95%B0 [6] https://www.wolfssl.com/difference_between_pseudorandom_number_generators_and_true_random_number_generators/ [7]

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

新たな超伝導材料の発見とその革命的潜在性

近年、2次元材料を用いた超伝導研究が爆発的な進展を見せている。2018年の魔法角グラフェン発見を皮切りに、遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)や多層グラフェン系材料で次々と新現象が観測され、超伝導のメカニズム解明と実用化に向けた道筋が急速に明らかになりつつある[4][8]。

魔法角グラフェンの登場(2018年)

マサチューセッツ工科大学(MIT)のパブロ・ハリロ=エレロ教授チームが、二層グラフェンを1.1度の「魔法角」でねじって積層した構造(MATBG)で超伝導を発見[4][8]。この材料は以下の特徴を示す:

絶対温度1.7K(-271℃)で抵抗ゼロを達成

電子状態が「平坦バンド」を形成(電子の運動量によらず同じエネルギー状態)

電場印加により超伝導状態を精密制御可能[4][7]

この発見は、材料設計のパラダイムを転換。従来の結晶成長ではなく、二次元材料の機械的積層と角度調整で新物性を創出する「twistronics」という新分野を開拓した[4][8]。

TMD材料でのブレイクスルー(2020-2024年)

コロンビア大学のコーリー・ディーン教授チームは、二層TMDを5度ねじった構造で超伝導の兆候を2020年に観測[5][8]。2024年、測定技術の革新により以下を確認:

絶対温度2.1Kで明確な超伝導転移

モアレパターン形成による人工原子格子効果

反強磁性状態との競合現象(電子密度調整で超伝導発現)[5][8]

この現象を説明するMITの理論(リャン・フー教授)によると、電子間の強い相互作用が:

反強磁性秩序を形成

過剰電子注入で秩序が崩れクーパー対生成

従来のフォノン媒介を超える新メカニズム作動[5][8]

コーネル大学のキラル超伝導発見(2024年)

ジー・シャン&キン・ファイ・マク教授夫妻率いるチームが、TMD三層構造で従来理論を覆す現象を観測:

絶縁体状態から電場調整のみで超伝導発現

磁場印加で超伝導が安定化(通常は破壊作用)

電子対が右巻き/左巻きに分極する「キラル超伝導」の可能性[5][8]

この発見は、超伝導の常識を根本から問い直すもので、新しい理論構築が急務となっている[5][8]。

MITの多層グラフェン進化(2024-2025年)

ロン・ジュ教授チームが階段状四層グラフェンで驚異的特性を発見:

磁場存在下で超伝導が強化(従来と逆効果)

自然発生する多層構造で再現性向上

5層構造では異常量子ホール効果を併発[8]

この材料の超流動剛性(superfluid stiffness)測定から、量子幾何学が超伝導に決定的役割を果たすことが判明[7]。電子対の流動性が従来材料の100倍以上という数値も得られている[7]。

新材料設計原理の確立

東京都市大学の水口佳一教授チームは、鉄・ニッケル・ジルコニウム合金で新たな高温超伝導体を開発:

銅酸化物に依存しない新構造

40K(-233℃)で超伝導転移

大気中で化学的に安定[6]

この材料は「ドーム型相図」を示し、従来のBCS理論を超える機構が働く可能性が指摘されている[6]。

今後の展望と課題

理論の再構築:キラル超伝導や量子幾何効果を説明する新枠組みが必要

材料探索の加速:機械学習と自動化実験の融合で新候補を高速スクリーニング

実用化への道:

液体窒素温度(77K)超えを目指す材料設計

量子コンピュータ用接合素子の開発[7]

損失ゼロ送電ケーブルへの応用[6]

2025年現在、NUS(シンガポール国立大学)が銅フリー酸化物超伝導体を発表するなど[1]、研究は国際的に激化。カリフォルニア工科大とUCサンタバーバラ校は、二層グラフェン/WSe₂異質構造で二種類の超伝導状態を発見し[2]、TMD家族全体に共通のメカニズムが存在する可能性を示唆している[3]。

超伝導研究は今、実験が理論をリードする稀有な局面にある。二次元材料という「設計可能な実験室」を武器に、人類は未踏の量子現象の解明へ向け、新たな一歩を踏み出した[4][5][8]。

Citations: [1] https://news.nus.edu.sg/nus-physicists-copper-free-high-temperature-superconducting-oxide/ [2] https://phys.org/news/2025-02-distinct-superconducting-states-bernal-bilayer.html [3] https://www.nature.com/articles/s41467-024-54517-2 [4] https://news.mit.edu/2022/superconducting-graphene-family-0708 [5] https://www.quantamagazine.org/exotic-new-superconductors-delight-and-confound-20241206/ [6] https://www.techexplorist.com/new-superconducting-material-offers-unconventional-superconductivity/96201/ [7] https://news.mit.edu/2025/physicists-measure-key-aspect-superconductivity-magic-angle-graphene-0205 [8] https://www.cryogenicsociety.org/index.php?option=com_dailyplanetblog&view=entry&category=industry-news&id=412%3Anew-superconductive-materials-have-just-been-discovered [9] https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.111.L060505 [10] https://scholar.google.co.jp/citations?user=G6F60bEAAAAJ [11] https://www.eurekalert.org/news-releases/1070535 [12] https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/03/exploring-superconducting-electrons-in-twisted-graphene/ [13] https://equipes.lps.u-psud.fr/wp-content/uploads/2025/01/2025_LPS_Quay_El-Kerdi_Superconducting_TMD_Monolayer_Challenge_M1.pdf [14] https://arxiv.org/abs/2004.04148 [15] https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk1895 [16] https://www.cryogenicsociety.org/index.php?option=com_dailyplanetblog&view=entry&year=2025&month=01&day=13&id=412%3Anew-superconductive-materials-have-just-been-discovered [17] https://www.nature.com/articles/d41586-025-00057-8 [18] https://www.csj.or.jp/event/intercon.html [19] https://www.youtube.com/watch?v=uYwO_rpFHdA [20] https://arxiv.org/abs/2406.03418

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

中国の脳科学研究所(CIBR)と国営企業NeuCyber NeuroTechが進める脳チップ移植プロジェクトは、脳コンピュータインターフェース(BCI)技術の国際競争で新たな局面を切り開こうとしている。2025年3月27日に発表された計画によると、両組織は年末までに13人の患者へ「Beinao No.1」チップを移植し、データ収集規模でイーロン・マスク氏率いるNeuralinkを凌駕する可能性を示した[1][4][6]。

技術開発の加速と臨床計画

短期目標: 過去1カ月で3例の移植を実施し、2025年中に計13例へ拡大[1][4]

中期計画: 2026年には規制当局の承認後、50人規模の正式な臨床試験を開始[2][6]

長期ビジョン: Neuralink類似の完全埋め込み型「Beinao No.2」を12-18カ月以内に人体試験[1][8]

技術的特徴の比較

項目 | Beinao No.1(中国) | Neuralink(米国) | Synchron(米国) |

|---|---|---|---|

侵襲度 | 半侵襲(脳表面設置) | 完全侵襲(脳内埋め込み) | 非侵襲(血管経由) |

信号品質 | 中 | 高 | 低 |

合併症リスク | 低 | 高 | 最低 |

現在の臨床例数 | 3例(2025年4月現在) | 3例 | 10例(米豪で実施) |

主な用途 | 四肢麻痺患者の動作補助 | 同左 | 同左 |

国営メディアが公開した映像では、麻痺患者がBeinao No.1でロボットアームを制御し、コップに水を注ぐ動作や思考を文字変換する様子が確認できる[1][6][8]。ルオ・ミンミン所長によれば、試験成功の報を受けて国内外から「数え切れない支援要請」が寄せられているという[1][4]。

資金と戦略的提携

2023年度のNeuCyber収益は90億元(約12.4億ドル)[1][6]

NVIDIAと提携したSynchronのAI統合戦略に対抗し、投資家との交渉を加速[1][4]

ルオ氏は「短期収益より長期的視野を持つパートナーを求める」と強調[6][8]

安全保障上の懸念への対応 軍事転用疑惑を否定するため、プロジェクト責任者は「中国軍との一切の関係なし」と明言[1][6]。技術開発の焦点を「医療福祉に限定」することで国際的な懸念を払拭しようとする姿勢を示している。

この動きは、2024年7月に中国工業情報化省が発表した「BCI技術標準化ロードマップ」の具体化と見られる[8]。国家主導で技術開発を推進する中国の戦略が、民間企業と研究機関の連携によって具体化しつつある。Beinaoプロジェクトの進展は、BCI技術の実用化競争が新たな段階に入ったことを示唆している。

Citations: [1] https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2503/31/news231.html [2] https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/chinese-brain-chip-project-speeds-up-human-trials-after-first-success-2025-03-31/ [3] https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/chinese-government-owned-company-may-end-us-supremacy-in-brain-chip-implants-by-beating-elon-musks-neuralink-and-jeff-bezos-funded-synchron/articleshow/119813532.cms [4] https://www.aol.com/news/chinese-brain-chip-project-speeds-085045160.html [5] https://note.com/holy_tulip3980/n/n3f4084cc4818 [6] https://info3.com/gadgets/217819/text/short/chinas-beinao-no1-brain-chip-to-begin-human-trials [7] https://www.tech360.tv/china-accelerates-brain-chip-human-trials-aims-to-surpass-neuralink [8] https://thedebrief.org/chinese-companies-are-accelerating-the-brain-interface-race-matching-neuralink-with-human-trials/ [9] https://ground.news/article/chinese-companies-are-accelerating-the-brain-interface-race-matching-neuralink-with-human-trials [10] https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3304743/china-advances-brain-computer-interface-technology-aiming-us900-procedure [11] https://en.clickpetroleoegas.com.br/china-acelera-corrida-dos-implantes-com-chip-cerebral-que-ja-esta-em-testes-com-humanos-paralisados/ [12] https://qz.com/elon-musk-neuralink-brain-chip-cibr-neucyber-neurotech-1851773848 [13] https://health.economictimes.indiatimes.com/tag/neuralink [14] https://gizmodo.com/chinese-brain-implant-project-set-to-overtake-musks-neuralink-2000583500 [15] https://tech.yahoo.com/articles/chinese-brain-chip-company-could-102600500.html [16] https://www.thestandard.com.hk/section-news/section/6/271448/Brain-implant-using-AI-turns-thoughts-into-speech-almost-simultaneously [17] https://www.scmp.com/topics/technology [18] https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2503/31/news231.html [19] https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3304743/china-advances-brain-computer-interface-technology-aiming-us900-procedure?module=china_future_tech&pgtype=homepage [20] https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinese-brain-chip-project-speeds-up-human-trials-after-first-success [21] https://x.com/grok/status/1907364598136652219 [22] https://www.yicaiglobal.com/news/beinao-1-smart-brain-computer-interface-chip-is-implanted-on-first-patients-in-china [23] https://finimize.com/content/chinese-brain-chip-could-leapfrog-neuralink-in-patient-trials [24] https://economictimes.com/tech/technology/chinas-version-of-neuralink-unveiled-at-tech-forum/articleshow/109586094.cms [25] https://www.instagram.com/globalsouthworld/p/DH36ExQCZww/ [26] https://www.wired.com/story/china-brain-computer-interfaces-neuralink-neucyber-neurotech/ [27] https://www.reuters.com/science/chinas-version-neuralink-unveiled-tech-forum-2024-04-25/ [28] https://www.yahoo.com/news/china-prepares-bold-brain-implant-112858447.html [29] https://www.verdict.co.uk/news/china-develops-neuralink-rival-for-brain-computer-interface-tech/ [30] https://bioethics.com/archives/97080 [31] https://americanbazaaronline.com/2025/04/02/china-accelerates-brain-chip-development-as-beinao-no-1-leads-human-trials-461435/ [32] https://dig.watch/updates/chinese-brain-chip-project-accelerates-human-trials [33] https://www.linkedin.com/posts/john-guanjing-zhang-35a631177_chinese-brain-chip-project-speeds-up-human-activity-7312565440508018689-zEzU [34] https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3298237/neuralink-rival-stairmed-secures-largest-funding-among-chinese-brain-computer-interface-firms [35] https://www.youtube.com/watch?v=SfU2N-fL9C0

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

消費税インボイス制度とその影響:中小業者とフリーランスの苦境

2023年10月に導入された消費税インボイス(適格請求書)制度は、日本の中小業者やフリーランスに大きな影響を与えています。この制度は、消費税の透明性を高める目的で設計されましたが、実際には多くの事業者にとって新たな税負担や事務作業の増加をもたらし、廃業に追い込まれるケースも出ています。以下では、この制度の背景、課題、そして政治的な動きについて詳しく解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書」が必要となる新しい仕組みです。これにより、売上高1,000万円以下で免税事業者だった中小企業やフリーランスも課税事業者として登録しない限り、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。この結果、免税事業者は以下のような選択を迫られています:

課税事業者として登録し、新たに消費税を納める。

登録を拒否し、取引先から値引き要求や取引停止のリスクを負う[2][4][6]。

中小業者とフリーランスへの影響

新たな税負担

インボイス制度によって、免税事業者が課税事業者になることで実質的な「消費税増税」が発生しています。例えば、年間売上が1,000万円未満のフリーランスが課税事業者になると、10%の消費税が新たに課されます[5][7]。

事務負担の増加

適格請求書を発行するためには、売上・仕入れごとに詳細な記録が必要です。また、複数税率(例:食品8%、その他10%)への対応も求められるため、多くの中小企業やフリーランスにとって経理作業が複雑化しています[5][14]。

取引先との関係悪化

免税事業者がインボイスを発行できない場合、取引先は仕入税額控除を受けられなくなります。そのため、一部の免税事業者は取引から排除されたり、大幅な値引きを強要されたりするケースが報告されています[6][13]。

大企業との格差拡大

一方で、大企業には輸出還付金という形で有利な仕組みがあります。例えば、トヨタ自動車は年間約6,000億円もの輸出還付金を受けていると推計されています。このような状況は、中小企業やフリーランスとの間でさらなる格差を生む要因となっています[1][7]。

政治的背景と反対運動

野党の動き

立憲民主党やれいわ新選組などの野党は、インボイス制度廃止法案や消費税減税法案を国会に提出してきました。これらの法案は衆議院解散によって廃案となりましたが、野党勢力は引き続き廃止を目指しています[1][8]。

国民からの反発

Change.orgでは約45万人分の署名が集まり、「#STOPインボイス」というハッシュタグも広まりました。また、多くの文化人やクリエイターが抗議活動に参加し、この制度への反対運動が活発化しています[6][11]。

選挙への影響

2024年の衆議院選挙では、自民党や公明党など推進勢力が900万票減少する一方で、反対勢力(立憲民主党など)は600万票増加しました。この結果、与党は過半数割れとなり、新たな政治情勢が生まれています[1][12]。

今後の展望

廃止への可能性

現在、「インボイス問題検討超党派議員連盟」を中心に廃止法案再提出が検討されています。ただし、日本維新の会など一部野党内にも推進派がおり、法案成立には困難が予想されます[1][8]。

参院選の重要性

2025年夏に予定される参議院選挙では、反対派議員を増やすことが廃止実現への鍵とされています。この選挙結果次第でインボイス制度廃止や消費税減税への道筋が見えてくる可能性があります[1][12]。

結論

消費税インボイス制度は、中小業者やフリーランスに多大な負担を強いる一方で、大企業には有利な仕組みとなっています。この不公平感から、多くの国民や野党勢力が制度廃止を求めています。今後の政治的動向や国民運動次第では、この制度が見直される可能性もあります。しかし、その実現には時間と努力が必要です。

Citations: [1] https://www.zenshoren.or.jp/2025/03/24/post-37934 [2] https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/sato-motohiro/27.html [3] https://wagaya-japan.com/en/journal_detail.php?id=3227 [4] https://iccj.or.jp/new-tax-regulation-meets-the-concern-of-small-businesses/ [5] https://www.sollective.jp/blog/qualified-invoice-system-registration-pros-cons-en [6] https://www.japantimes.co.jp/community/2023/09/25/how-tos/freelancer-tax-system/ [7] https://www.japantimes.co.jp/business/2023/11/22/freelancers-frustrated-invoice/ [8] https://www.arabnews.jp/en/japan/article_104839/ [9] https://stripe.com/resources/more/invoice-system-transitional-measures-japan [10] https://stripe.com/resources/more/consumption-tax-reduction-japan [11] https://note.com/stopinvoice/n/n340d4d0cbb15 [12] https://www.arabnews.jp/en/business/article_104934/ [13] https://stripe.com/en-jp/resources/more/purchase-tax-credit-japan [14] https://www.nippon.com/en/japan-data/h01823/ [15] https://ty-tax-accountant.com/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-2/ [16] https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/solutions/int/jct-invoice-system.html [17] https://stripe.com/en-jp/resources/more/invoice-system-japan [18] https://www.eu-japan.eu/qualified-invoice-system [19] https://toma.co.jp/en/blog/jtg/qualified-invoice-system/ [20] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024006-039_01.pdf [21] https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/pdf/2021/simplified_15.pdf [22] https://hls-global.jp/en/2023/05/17/introduction-to-the-new-japanese-invoice-system-implementation-qualified-invoice-issuers-2/ [23] https://www.jpx.co.jp/derivatives/delivery-points/invoice/nlsgeu000006i5cq-att/JPX_consumption_tax_En.pdf [24] https://freedomtax.jp/article/the-new-qualified-invoice-system-and-consumption-taxes [25] https://www.storecove.com/blog/en/new-japanese-invoicing-tax/ [26] https://images.stripeassets.com/fzn2n1nzq965/1MJIhHUiNRCSNVWNuaVYX0/1b5e215d0686af49ce15a9d0f1de8d02/-APPROVED-_Invoice_image_from_Docs_New.jpg?w=2076&q=80&sa=X&ved=2ahUKEwijw7KX_7yMAxVHUWwGHZELDSUQ_B16BAgBEAI [27] https://scalingyourcompany.com/new-invoice-system-in-japan/ [28] https://gigazine.net/gsc_news/en/20230928-invoice-system/ [29] https://www.pwc.com/jp/en/taxnews/pdf/jtu-20221111-en.pdf [30] https://stripe.com/resources/more/invoice-system-sole-proprietor-in-japan [31] https://www.reddit.com/r/TwoBestFriendsPlay/comments/16x9scj/the_new_tax_invoice_system_goes_into_effect_in/ [32] https://tgmjapan.com/life-in-japan/business/the-invoice-system/ [33] https://www.rsm.global/japan/shiodome/en/insights/category/accounting-taxes/thorough-explanation-japans-consumption-tax-comparison-european-and-american-tax-systems-and-impact-foreign-companies [34] https://www.japan-press.co.jp/s/news/?id=15494 [35] https://www.nta.go.jp/english/Report_pdf/2023e.pdf [36] https://english.nira.or.jp/papers/images/e_vision26.pdf [37] https://japannews.yomiuri.co.jp/editorial/yomiuri-editorial/20230913-136311/ [38] https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/tp/japan-inbound-tax-legal-april2021-no67.html [39] https://www.jans.or.jp/english/news/%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C/ [40] https://japan-law-tax.com/blog/tax-for-person/invoice-system-in-japan/ [41] https://www.jpx.co.jp/english/derivatives/delivery-points/invoice/index.html [42] https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/01.htm [43] https://www.nta.go.jp/english/Report_pdf/2023e_05.pdf [44] https://www.nippon.com/en/features/h00013/the-political-history-of-japan%E2%80%99s-consumption-tax.html [45] https://www.grantthornton.jp/en/insights/news-letter/tax-bulletin/202312/ [46] https://www.japan.travel/en/plan/japans-tax-exemption/ [47] https://www.mof.go.jp/english/policy/tax_policy/publication/tax014/e_05.pdf [48] https://taxsummaries.pwc.com/japan/corporate/other-taxes [49] https://qcic.jp/introduction-of-the-qualified-invoice-system-of-japanese-consumption-tax/ [50] https://stripe.com/resources/more/invoice-system-in-japan [51] https://stripe.com/guides/japan-invoice-system [52] https://tte-japan.com/invoice_system_starte/ [53] https://www.dayonetax.com/information/consumption-tax/invoicing-system-consumption-tax-in-japan/ [54] https://mainichi.jp/english/articles/20230921/p2g/00m/0op/041000c [55] https://stripe.com/resources/more/if-not-registering-invoice-system-sole-proprietor-japan [56] https://www.linkedin.com/pulse/dawn-japans-invoicing-system-challenges-accounting-strategies-tsuji-titgc [57] https://www.youtube.com/watch?v=trgDqVKr3yc [58] https://www.dir.co.jp/english/research/report/analysis/20190920_021045.pdf [59] https://www.nichizeiren.or.jp/eng/pdf/Consumption%20Tax%20System%20in%20Japan_May_2018eng.pdf [60] https://www.nippon.com/en/japan-data/h00520/japan%E2%80%99s-consumption-tax-hike-exceptions-and-inclusions.html

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

イーロン・マスク氏率いる政府効率化部門(DOGE)が、アメリカ社会保障局(SSA)の6000万行以上のCOBOLコードで構築されたシステムを、生成AIを活用して数カ月でJavaなどの現代的な言語へ移行しようとする計画が専門家から危険視されています[1]。この移行は社会保障給付を担う中核システムの全面書き換えを伴い、6500万人以上の受給者に影響を与える可能性があると指摘されています[1]。

プロジェクトの背景と経緯

SAMOSA法案の再提出

2025年3月に連邦議会に提出された「ソフトウェア資産管理強化法(SAMOSA)」が背景にあります。この法案は:

政府機関に18カ月の評価期間と1年の近代化計画を義務付け

ライセンス統合やシステム監査を要求

バイデン政権時の2023年7月に初提出され、下院通過後上院で不成立となった経緯あり[1]

過去の近代化計画

SSAは2017年に:

5年規模の数億ドル予算計画を策定

COVID-19パンデミックで2020年に中断

現在DOGEが短期集中移行を提案[1]

技術的懸念点

システムの脆弱性

SSA元技術者によると:

システムは「針金とダクトテープ」状態で相互依存性が複雑

部分的な変更が全体崩壊を引き起こすリスク

数十年分のバッチ処理ロジックが密結合[1]

生成AIの限界

専門家が指摘する課題:

6000万行のCOBOLコード変換には10年規模の期間が必要

エッジケース対応テストの不足

日付処理(150歳受給者問題)などの特殊なロジック再現困難[1]

メインフレーム専門家の見解

IBMは現在もz/OSの新バージョンを継続リリース

言語の新旧ではなく「システムのライフサイクル管理」が本質的課題

予算不足と技術的負債の蓄積が根本原因[1]

関連プロジェクトと影響

「Are You Alive Project」

不正受給検出システムとして2025年2月に開始

マスク氏が「150歳受給者問題」を提起したが、実際は:

COBOLの日付処理特性(00を1900年と解釈)による表示上の不具合

実在の受給者問題ではないとWIREDが反論[1]

社会的影響リスク

給付金遅延や計算ミスが6500万人に波及

特に高齢者や低所得層の生活基盤を直撃

システムダウン時の代替手段の未整備が懸念[1]

この計画は技術的実現性よりも政治的アジェンダを優先した急進的な改革とみられ、専門家コミュニティからは現実性を欠くとの批判が集中しています。システム移行のリスク管理と段階的な近代化のバランスが求められる状況です[1]。

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

アメリカのソフトウェア企業Oracleが、自社クラウドサービス「Oracle Cloud」に関する深刻なセキュリティインシデントを隠蔽しようとしていると報じられました。この事件は、2025年3月21日に「rose87168」と名乗るハッカーが、Oracle Cloudのシングルサインオン(SSO)ログインサーバーから約600万件の顧客データを盗み出し、ハッキングフォーラムで販売したと主張したことから始まりました。

事件の概要

rose87168は、盗まれたデータにはSSOパスワード、キーストアファイル、キーファイルなどが含まれており、一部の暗号化されたパスワードは復号可能だと主張しました。

さらに、対象となる企業に対して金銭を要求し、支払えば従業員情報を削除すると脅迫しました。

証拠として、自身のメールアドレスを含むテキストファイルをOracleの管理下にあるサーバーにアップロードし、そのURLをInternet Archiveに保存していました。

Oracleの対応

Oracleは声明で「不正アクセスは発生していない」「公開された資格情報はOracle Cloudのものではない」と主張し、顧客への影響を否定しました。

一方で、Internet Archiveに対して証拠とされるURLの削除を要求し、その結果該当ページは閲覧できなくなっています。

追加の暴露とメディアの反応

rose87168はさらに、2019年に録音されたOracle内部会議の映像や最新のコンフィギュレーション・ファイルなどを公開しました。この会議ではパスワード保管庫や顧客向けシステムへのアクセスについて議論されていた模様です。

海外メディアMediumは、このインシデントが「100%事実」であり、顧客に影響を与える深刻なサイバーセキュリティ問題だと指摘しました。また、Oracleが責任回避を試みていることを批判し、透明性ある対応を求めています。

この事件は、企業がサイバーセキュリティインシデントにどう対応すべきかという点で重要な教訓となっています。透明性と誠実な対応が求められる中、Oracleの行動が今後どのように評価されるか注目されています。

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

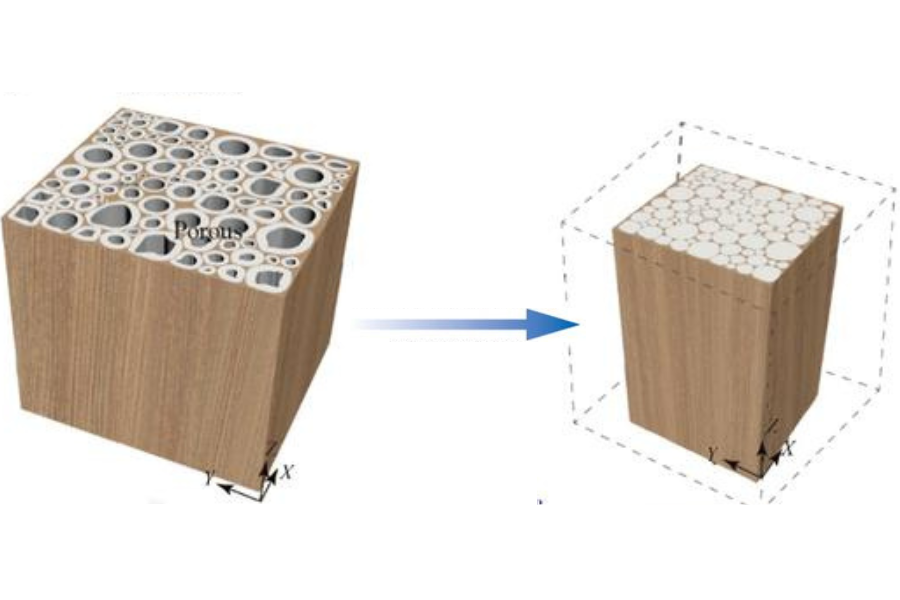

中国の南京大学の研究チームが、従来の木材強化技術を革新する「自己密化木材」を開発しました。この新素材は、アルミニウム合金や鋼鉄よりも強く軽量であり、従来の高温圧縮処理を必要とせずに高い強度を実現しています[1]。

自己密化技術の概要

従来の木材強化方法である圧密化は、高温高圧で木材を圧縮することで強度を高めますが、以下の課題がありました:

高エネルギー消費によるコスト増[1]。

一方向にしか強度が向上せず、寸法安定性に欠ける[1]。

「自己密化」技術では、木材から部分的にリグニンを除去し、セルロース繊維と残りのリグニンを特殊溶剤(LiCl/DMAc)に浸します。その後、自然乾燥させることで繊維同士が自発的に引き寄せられ、高密度に再配置されます。このプロセスにより、外部圧縮なしで木材内部が均一に収縮し、高い強度を得られる仕組みです[1]。

性能と特徴

新しい自己密化木材は以下の性能を持っています:

引っ張り強度:496.1MPa(天然木材の約9倍、アルミニウム合金と同等)[1]。

曲げ強度:392.7MPa。

衝撃靭性:75.2kJ/m²[1]。

さらに、この木材はすべての方向から均一に収縮するため、強度にムラがなく、多方向からの力にも耐えられる理想的な構造を実現しています。また、高温圧縮プロセスを不要とすることで、コスト削減や環境負荷低減が可能です[1]。

応用例と将来展望

研究チームは、この素材でスチール製よりも硬い「木製釘」を試作しました。この釘は他の木材を容易に貫通しながら壊れることがなく、新素材としての可能性を示しています[1]。将来的には以下の用途が期待されています:

軽量かつ強い建築資材。

金属代替の機械部品や工具。

リサイクル性に優れたエコ素材[1]。

この技術は、人類が親しんできた「木」という素材を科学の力で進化させる革新的な成果であり、持続可能な社会構築への貢献が期待されています。

Citations: [1] https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/174272

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが、世界最小の無線飛行ロボットを開発しました。このロボットは翼の直径9.4ミリ、重さ21ミリグラムで、バッテリーやモーターを搭載せずに空を飛ぶことが可能です。その技術的な秘密は「磁場」を活用した仕組みにあります。

磁場を利用した飛行技術

ロボット内部に埋め込まれた永久磁石と外部から加えられる交流磁場の相互作用によってトルク(回転力)が発生し、回転翼が動きます。

回転翼が空気を押し下げることで揚力が生まれ、機体が浮上します。

「バランスリング」という構造によりジャイロ効果が発生し、姿勢の安定性を確保。揺れや傾きを自動で補正します。

マルハナバチからの着想

マルハナバチは航空力学的には飛行不可能とされながらも、小さな羽で空気中に渦を作り効率的に揚力を得ています。

研究チームはこの原理を応用し、回転翼による空気の渦を人工的に再現。少ないエネルギーで効率的な飛行を実現しました。

特徴と性能

最大約0.5秒間のホバリング(静止飛行)が可能。

上昇・下降や旋回、壁への衝突後の姿勢復元など、高度な動作が可能。

操作はロボット本体ではなく、外部磁場の変化によって制御されます。

応用分野

この極小ロボットは農業や環境調査への応用が期待されています。例えば、植物間を飛び回りながら温度や湿度を測定するスマート農業や、自然環境を壊さずに野生動物の観察を行う用途などです。将来的には、複雑な環境での探索や調査活動にも役立つ可能性があります。

この技術は、人間の生活や産業に新たな可能性をもたらす画期的な発明と言えるでしょう。

Citations: [1] https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/174378 [2] https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/174378

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

矢島里佳氏の記事「ビジネスコンテスト勝ち抜く人の明確な共通点」は、ビジネスコンテストで成功するための戦略とポイントを具体的に解説しています。以下に要点をまとめます。

成功するためのポイント

1. 相性の良いコンテストを選ぶ

自分のビジネスモデルとコンテストの趣旨や審査基準が一致していることが重要。

コンテスト主催者や審査員、過去の受賞内容を徹底的に調査し、自分のプランが新規性を持つか確認する。

相性が悪い場合は応募を避け、適切なコンテストに集中する。

2. 審査員に未来への共感を得る

プレゼンでは、ビジネスプランが解決する課題とそれによって実現する未来を明確に伝える。

審査員が「このプランを表彰することでより良い未来が訪れる」と感じられる構成を工夫する。

例として、矢島氏は日本国内や国際的なコンテストで「文化」「経済」「社会課題」をテーマにしたプレゼンで成功している。

3. プレゼン技術の向上

プレゼンは内容だけでなく、話し方や立ち居振る舞いも評価される。

お手本となるプレゼン(例: TED Talks)を分析し、構成や表現方法を学ぶ。

真似るだけでなく、自分らしさを加えることでオリジナリティを発揮する。

4. 場数を踏むことの重要性

コンテストに何度も挑戦し、審査員からのフィードバックを活用して改善する。

経験を積むことで自分なりの「勝ちパターン」を構築できる。

5. コンテストに迎合しない

コンテスト要項に合わせすぎると、自分の本質的なビジネスアイデアが損なわれる可能性がある。

自分の目指す未来や価値観を大切にしながら、審査基準に対応するプレゼンを行う。

まとめ

矢島氏は、ビジネスコンテストで勝つためには徹底したリサーチ、効果的なプレゼン技術、自分らしさの発揮が必要だと述べています。また、場数を踏み経験値を積むことで成功率が高まるとも強調しています。最終的には、自分の「やりたいこと」を軸にしたビジネスモデルでコンテストに挑むことが重要です。

Citations: [1] https://toyokeizai.net/articles/-/864852?display=b [2] https://toyokeizai.net/articles/photo/864852 [3] https://www.recruit.co.jp/blog/guesttalk/20150202_201.html [4] https://news.yahoo.co.jp/articles/7da85314644e4e0ea1c0627e7bfa1c5d5f4e21b3?page=4 [5] http://www.3rd-class.jp/blog/1638 [6] https://x.com/NJG_pr/status/1906895019384217794 [7] https://toyokeizai.net/articles/-/858558?display=b [8] https://news.yahoo.co.jp/articles/7da85314644e4e0ea1c0627e7bfa1c5d5f4e21b3/images/000 [9] https://www.oricon.co.jp/special/48152/ [10] https://news.yahoo.co.jp/articles/7da85314644e4e0ea1c0627e7bfa1c5d5f4e21b3 [11] https://twitter.com/takayuki_h0303/status/1879012362939949477

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

「言語モデルの物理学」の概要

「言語モデルの物理学(Physics of Language Models)」は、Meta(旧Facebook)の研究者Zeyuan Allen-Zhuが提唱した新しい研究アプローチです。この概念は、17世紀の物理学者ケプラーやニュートンが自然現象を普遍的な法則で説明しようとしたように、言語モデル(LLM)の振る舞いを原理的に理解し、普遍的な法則を見出すことを目指しています。以下にその主な特徴と研究内容をまとめます。

基本的な特徴

コントロールされたデータセットの使用

ウェブから収集したノイズの多いデータではなく、完全にコントロールされたデータセットで言語モデルを訓練。

例として、架空の人物伝記や人工的な算数問題を生成し、それらのデータのみでモデルを訓練する実験が行われています。

内部状態の調査

言語モデルの出力だけでなく、内部状態を分析することで、その思考プロセスやエラーの原因を解明。

例えば、「動的計画法」のようなアルゴリズム的振る舞いが内部で自然発生していることが確認されています。

研究内容と主要な発見

1. 階層的言語構造の学習

言語モデルは文脈自由文法(CFG)のような複雑な構造を正確に学習可能。

内部状態では非終端記号(例:[名詞句])を認識し、動的計画法に近いアルゴリズムで文法構造を解析していることが示されました。

2. 算数問題と推論プロセス

小学校レベルの算数問題を解く際、言語モデルは人間とは異なる方法で最短経路を選択して解答。

モデルは誤答時、自身が間違えたことに気づいている場合が多く、適切な訓練で自己修正能力を獲得可能。

3. 知識の貯蔵と抽出

言語モデルは知識を暗記する能力は高いものの、それを抽出・操作するには工夫が必要。

データ増強(同じ情報を異なる順序や形式で提示)により、知識抽出能力が向上。

一方で、逆検索(例:「1996年10月2日生まれの人物は?」)には対応できないなど、知識操作には限界があります。

4. 知識容量とスケーリング則

言語モデルは1パラメータあたり約2ビットの情報を記憶可能。

int8量子化でも記憶容量はほぼ維持されますが、int4量子化では効率が低下。

ゴミデータ(無意味な情報)は記憶効率を著しく低下させるものの、ソース明記などで影響を軽減可能。

実践上の教訓

データ品質と形式

高品質なデータや多様な表現形式が重要。特に質問応答タスクでは事前学習時に関連データを含めるべき。

ノイズ耐性

訓練データに適度なノイズを含めることで、現実世界の不完全なデータへの耐性が向上。

自己修正能力

自己修正能力は事前学習段階で養成する必要があり、小規模なファインチューニングでは難しい。

結論

「言語モデルの物理学」は、従来のベンチマーク重視型研究とは異なるアプローチであり、言語モデルの本質的な理解とAGI(汎用人工知能)の実現に向けた重要な一歩です。普遍的な法則が発見される保証はないものの、この方向性は既存研究よりも深い洞察と実践的知見を提供しています。

Citations: [1] https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/18200737/3450de6c-6ee6-4172-98bc-35cda061e267/paste.txt

Answer from Perplexity: pplx.ai/share