- Global Web Outlook Newsletter

- Posts

- 2025-07-06号

2025-07-06号

2025年も半ばに差し掛かり、科学技術の進化は目覚ましいものがあります。AI、生命科学、物理学、そして私たちの日常生活に直結するプロダクトまで、多岐にわたる分野で革新的な進歩が報告されています。今回は、この数ヶ月で発表された注目の研究や技術開発をまとめてご紹介し、未来がどのように形作られていくのかを探ります。

1. AIとコンピューティングの進化:効率と公平性の追求

AIの急速な発展は、それを支える計算資源や、AIが学習するデータの扱い方にも新たな課題と解決策をもたらしています。

光でAIを加速する:GPUの1000倍高速なAI計算機が登場 イスラエルの新興企業Cognifiber(コグニファイバー)は、NVIDIAのGPUよりも1000倍高速なAI計算機を開発中で、同じパラメーター数の大規模言語モデル(LLM)をわずか1%の電力で学習できると発表しました。この技術は、光ファイバー内で深層学習を実行し、ファイバー終端で計算が完了するという画期的な「光コンピューティング」を採用しています。2026年には最初の製品が発売され、2029年にはこの驚異的な性能を持つ新製品が登場する予定です。光ファイバーを手掛けるフジクラなどとの共同実証も進められており、NTTや富士通との協議も期待されています。

遺伝的アルゴリズムの高速化:AWS Lambdaで10時間から2.5時間へ短縮 Insight Edge社の事例では、従来EC2で10.8時間かかっていた遺伝的アルゴリズムを用いた最適化処理を、AWS Lambdaで分散並列実行することで2.5時間にまで短縮することに成功しました。この性能改善により、これまで1日1回しかできなかった精度検証が、業務時間内で複数回実行可能になり、評価関数やハイパーパラメータの探索効率が向上しました。並列化の対象は、各個体の評価が相互依存しない「世代内の個体評価ループ」とされています。S3を介した入力パラメータの受け渡しや、Lambda側でのキャッシュによるウォームスタート時の高速化など、巧妙な工夫が凝らされています。コストはEC2のみの場合の約11USDから、FargateとLambda併用で約16USDに増加しましたが、時間短縮のメリットやアイドル時のコスト削減を考慮すると許容範囲内と判断されています。

AIによるスクレイピングに課金:ウェブコンテンツの収益化へ クラウドコンピューティングサービスを提供するCloudflareは、ウェブコンテンツの制作者がAI企業にコンテンツを配信し、その対価を得ることができる新しいマーケットプレイス「Pay per Crawl(クロールごとの支払い)」を発表しました。これは、AIモデルのトレーニングにコンテンツが無許可で大量に使用されている現状や、GoogleのAI概要表示によってウェブサイトのトラフィックが急減しているという「実存的な危機」に対応するものです。ドメイン所有者は、クローラーに対して無料アクセス、料金設定による読み取り許可、またはアクセス拒否の3つのオプションを設定できます。この取り組みは、コンテンツクリエイターが自分の作品へのアクセスをコントロールし、収益化するための「コンテンツ独立記念日」と表現されています。

2. 生命科学と医療のフロンティア:体の謎を解き明かす

私たちの体や生命の根源に関する研究も、驚くべき進展を見せています。

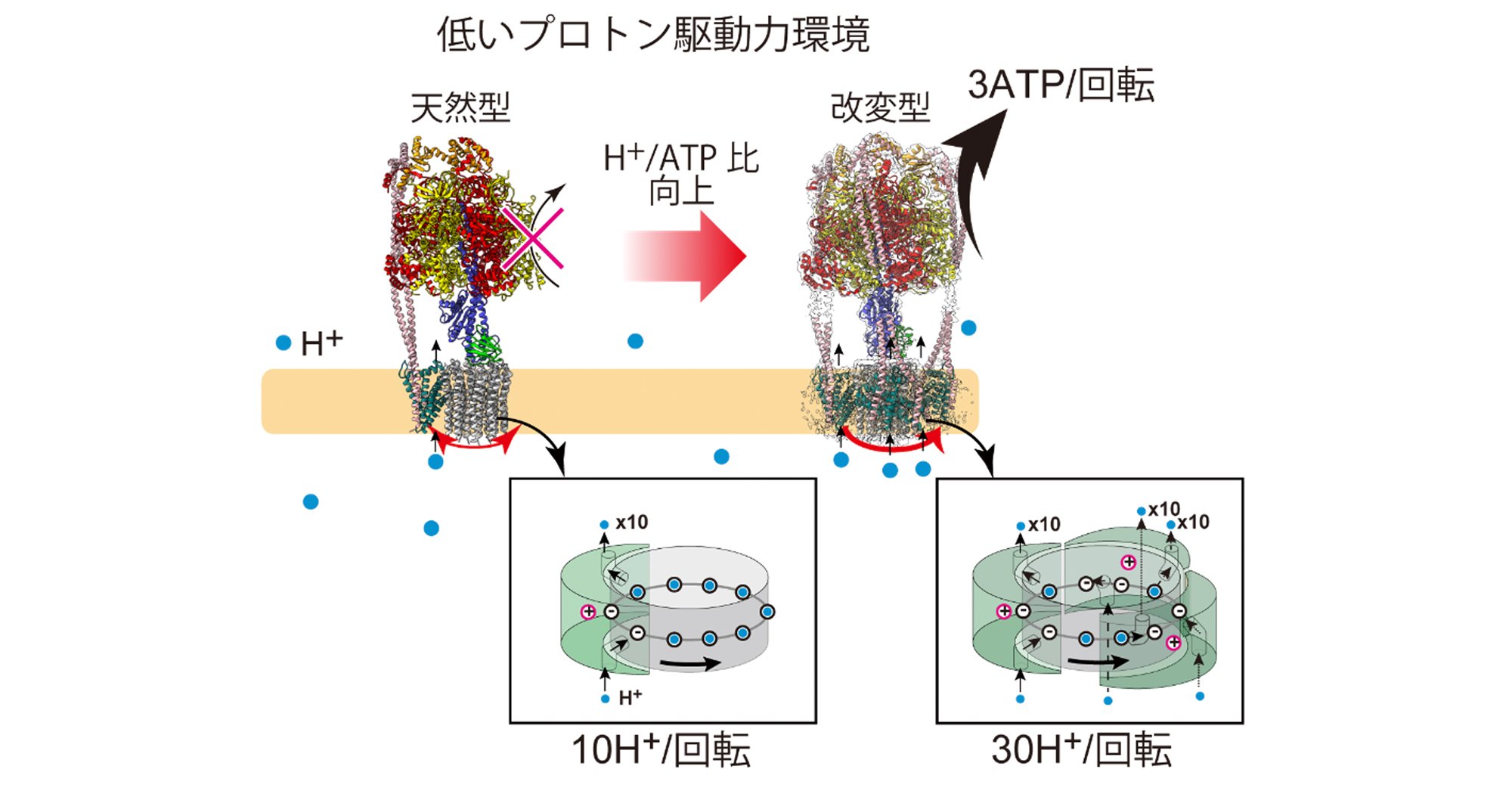

自然界の限界を超えるATP合成酵素の誕生 東京大学、千葉大学、高エネルギー加速器研究機構の共同研究チームは、生物の生命活動に必須なエネルギー源であるATPを作り出す「ATP合成酵素」を人工的に改変し、**自然界のどの酵素よりも高いエネルギー変換機能(H+/ATP比5.8)**を持つ酵素の開発に成功しました。これは、酵素内のプロトンの通り道を通常1つしかないところを最大3つに増やすという新しい分子設計によって実現され、非常に低いプロトン駆動力でもATPを合成できることが実証されました。この成果は、細胞工学やバイオものづくり、人工光合成システムへの応用が期待されています。

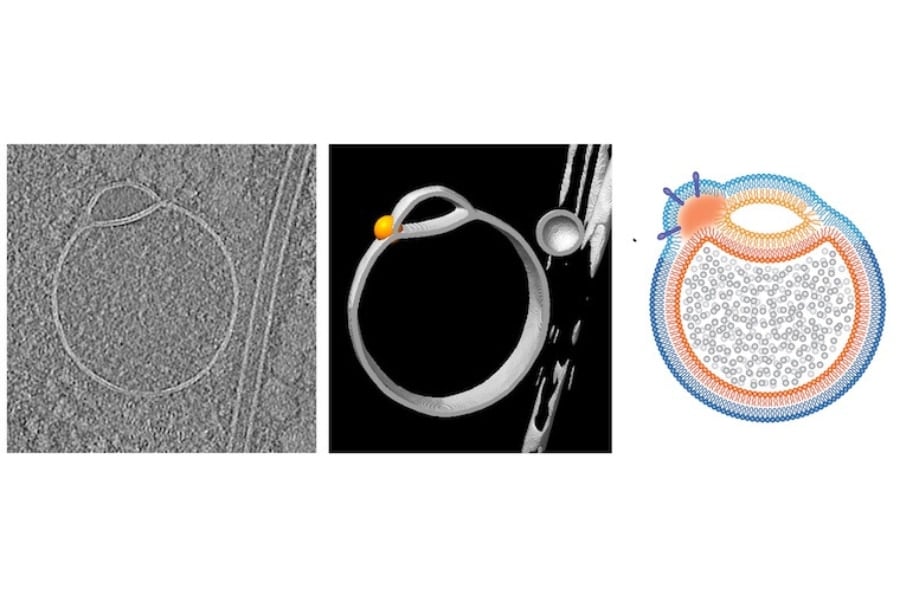

ヒト細胞に「未知の小器官」を発見:「ヘミフュソーム」と命名 米バージニア大学と国立衛生研究所のチームは、ヒトの細胞内にこれまで知られていなかった未知の細胞小器官を発見し、新たに「ヘミフュソーム(Hemifusome)」と名付けました。その見た目は、まるでマフラーを巻いた雪だるまのようで、小さな小胞が大きな小胞にくっつき、その境界に「半融合」と呼ばれる特殊な膜の境界ができています。この発見は「クライオ電子トモグラフィー」という特殊技術によって可能となり、その機能はまだ解明されていませんが、「リサイクル拠点」としての役割が推測されています。

アルツハイマー病の原因物質が新生児に3倍も存在? 新たな謎 スウェーデンのヨーテボリ大学の研究により、アルツハイマー病の進行と密接に関連するとされてきた「リン酸化タウタンパク質(p-tau217)」が、健康な新生児の血液中で患者の約3倍もの濃度で存在することが明らかになりました。このタンパク質は、アルツハイマー病の原因物質であり診断マーカーとして知られていますが、今回の研究では、新生児において神経細胞の成長や脳の正常な発達を支える重要な役割を果たしている可能性が示唆されています。この発見は、同じ物質が人生の最初と最後で正反対の役割を持つという、アルツハイマー病研究の常識を揺るがすものとなるかもしれません。

ゼロからのヒトゲノム合成プロジェクト始動:倫理と科学の境界 イギリスの研究者チームが、世界最大級の医療研究支援団体ウェルカム・トラストから約**1170万ドル(約16億7000万円)**の資金を得て、「合成人間ゲノムプロジェクト(SynHG)」を本格始動させました。この「人間のDNAを人工的にいちから書き上げる」という壮大な計画の狙いは、人間のゲノムの謎を解き明かし、病気の理解や治療を根本から変えることです。特に「ゲノムのダークマター」と呼ばれる、働きがほとんど分かっていない領域の解明が期待されています。しかし、その一方で、「デザイナーベビー」や「生物兵器」といった倫理的な懸念も存在しており、プロジェクトと並行して倫理的・社会的な影響の研究も進められています。

他者を記憶する脳の仕組み解明:自閉スペクトラム症の理解へ 東京大学定量生命科学研究所の研究チームは、マウスを使った実験で、他者の情報を記憶する脳の仕組みの一端を明らかにしました。記憶を司る海馬の特定領域には、性別などの属性に反応する神経細胞と、特定の個体に反応する神経細胞が存在し、これらを組み合わせて他者を記憶していることが判明しました。機械学習を用いた解析では、マウスがどの個体を思い出していたかを約7割の精度で予測できました。この成果は、自閉スペクトラム症など、他者の情報を記憶するのが難しい病気の解明につながると期待されています。

3. 物理学と日常生活への革新:宇宙のルールと身近な対策

基礎物理学の進歩から、私たちの生活を快適にするプロダクトまで、幅広い分野で興味深いニュースが報告されています。

熱力学第二法則を「95%の確率で破る」実験に成功 フランスのリヨン高等師範学校(ENSリヨン)の研究により、熱力学第2法則を「95%もの高確率で破るように見える」驚異的な現象が実験的に確認されました。この実験では、髪の毛よりも小さな板バネを使い、周囲のごくわずかな温度変動(熱ゆらぎ)を巧みに利用して、本来エネルギー供給が不可欠な状況でも必要な自由エネルギー差を「タダ」で済ませることに成功しています。これは、ナノスケールの世界で起こる確率論的熱力学という新しい理論に基づくもので、永久機関の実現を意味するものではありませんが、ミクロ領域での「第2法則の一時的な破れ」を定量的に理解する上で重要な成果です。

情報の物理性実証:情報を消すとエネルギーが漏れていく オーストリアのウィーン工科大学の研究で、量子の世界で情報を削除すると、「情報を持っている部分」から必ずエネルギーが失われ、環境に逃げていくことが実験的に測定・実証されました。これは、物理学者ランダウアーが提唱した「情報を消すことは必ずエネルギーの代償が必要になる」という原理(ランダウアーの原理)を量子多体系で検証したものです。この結果は、情報の消失が単なる抽象概念ではなく、エネルギー散逸と連動する物理現象であることを示しており、情報とエネルギーが切り離せない関係にあることを改めて証明しました。

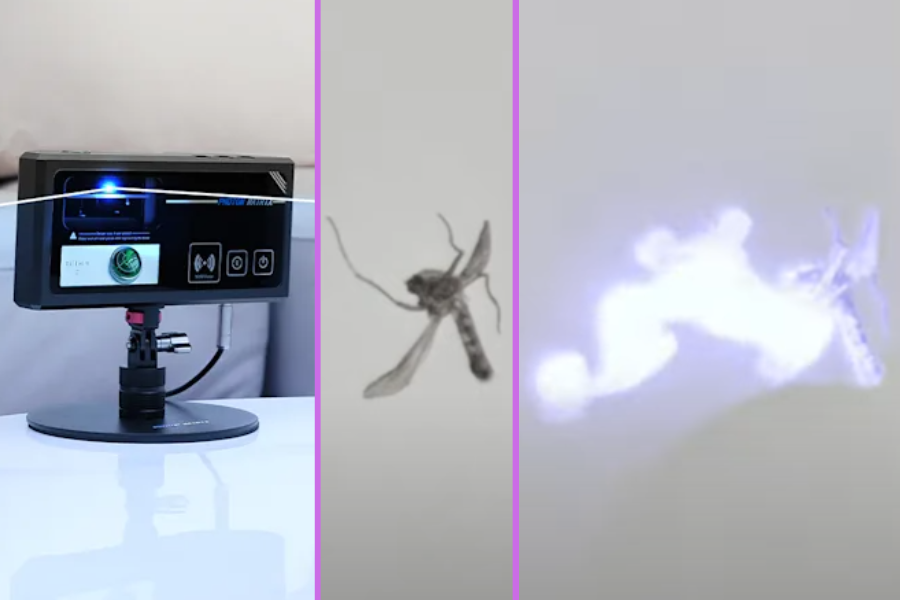

蚊をレーザーで撃ち落とす小型迎撃アイテム「Photon Matrix」 夏の夜の永遠の敵である蚊との戦いに終止符を打つかもしれない、SF映画のような救世主が登場しました。中国の開発者Jim Wong氏が手掛けた「Photon Matrix(フォトン・マトリックス)」は、LiDARとレーザーという先端技術を用い、空中を飛ぶ蚊をリアルタイムで検出・即座にレーザーで撃墜する完全自動型の装置です。わずか3ミリ秒で蚊の距離、向き、体長を特定し、レーザーを照射します。理論上は1秒間に最大30匹の蚊を処理できるとされており、従来の殺虫剤や電撃式蚊取り器の課題を解決する可能性を秘めています。この製品はクラウドファンディングサイトIndiegogoで公開され、すでに多くの支援を集めています。

最近の科学ニュースは、私たちの宇宙に関する理解から、遠い祖先の生き残り戦略、さらには現代の宇宙活動が地球に与える影響まで、多岐にわたる興味深い発見で溢れています。今回は、科学の世界で発表された注目すべき研究成果をまとめてご紹介します。

宇宙の奥深くから届くメッセージ、そして軌道上の人工物

私たちの地球を取り巻く宇宙では、絶えず新しい発見が生まれています。

3例目の恒星間天体「3I/Atlas」の発見

2024年6月2日、太陽系外から飛来した新たな恒星間天体「3I/Atlas」が発見されました。これは、これまで確認された恒星間天体としては「オウムアムア」(2017年)、「2I/ボリソフ」(2019年)に続く3例目となります。

「3I/Atlas」は彗星に分類され、ぼんやりと見えることから主に氷でできている可能性が示唆されています。その大きさは直径約10~20kmと推定されており、これまでに検出された恒星間天体の中では最大とみられています。秒速60km超で移動しており、地球に脅威はないとされています。

57年ぶりに信号を発した「ゾンビ衛星」Relay-2

1967年に機能停止したNASAの実験用通信衛星「Relay-2」が、2024年6月13日に57年ぶりに超短い電磁波パルス(高速電波バースト、FRB)を突発的に発信したことが判明しました。

FRBは通常、深宇宙から届く強力な電波パルスで、その短い時間内に銀河全体を凌駕するほどのエネルギーを放出することがあります。

Relay-2が信号を発した原因は依然として謎ですが、研究チームは、長い時間をかけて電気を蓄えた可能性や、微小隕石や軌道上の物体との衝突によって小さなプラズマ雲を放出した可能性を考えています。

このような「ゾンビ衛星」からの予期せぬ信号は、今後、宇宙からのメッセージと壊れた機器による信号を区別することをより困難にするだろうと科学者たちは指摘しています。

スターリンク衛星の大量燃焼と科学者の懸念

SpaceXが運用する「Starlink」(スターリンク)衛星が、2024年12月から2025年5月のわずか半年の間に472機も大気圏で燃え尽きたことが報告されました。これは、SpaceXが運用中の衛星群のおよそ6%に相当します。

科学者たちは、この前例のない規模での衛星の燃焼がもたらす予期せぬ環境影響について懸念を抱いています。特に、衛星が燃え尽きる際に放出される酸化アルミニウムナノ粒子が増加しており、2016年から2022年の間に8倍に増加したことが研究で示されています。現在のStarlink衛星の重さは各1760ポンド(約800kg)にもなります。

低軌道に存在する約1万個の稼働中の物体のうち、7750個以上がStarlinkに属しており、SpaceXは将来的には最大4万2000機の衛星を計画しているため、科学者グループは「大気中の有害なガスや金属」を理由に新たな衛星打ち上げの一時停止を求めています。

系外惑星K2-18bにおける「生命の兆候」への疑問

今年4月、地球から124光年離れた系外惑星K2-18bの大気中から、地球上では主に生物によって生成される分子であるジメチルスルフィド(DMS)とジメチルジスルフィド(DMDS)の兆候が発見され、「生命の兆候」として大きな注目を集めました。

しかし、その後の複数の天文学者チームによる評価では、最初の研究結果とは異なる結論が示されています。研究データの「ノイズが多い」ことや、K2-18bの推定温度が以前の研究と比べて急上昇していることなどが問題点として挙げられています。

別の研究チームは、利用可能なすべてのデータを組み合わせて分析した結果、K2-18bの大気中にDMSやDMDSが存在する「十分な証拠はない」と結論づけ、代わりに生命の存在を示さないエタンなどの他の分子が検出された可能性を指摘しています。

科学的な発見が確実と認められるには「5シグマ」という高い統計的有意性の基準を満たす必要があり、DMSの検出は「3シグマ」に留まっていたと最初の研究者は述べています。系外惑星における生命の証拠の発見は、単一の発見ではなく、複数の望遠鏡による繰り返し観測と、天文学者、物理学者、生物学者、化学者らによる時間をかけた合意形成が必要とされています。

地球と人類の歴史:古代の知恵と遺伝子の旅

宇宙の謎が深まる一方で、私たちの足元である地球と、そこに生きてきた人類の歴史に関する研究も進化を続けています。

4万年前の「有害宇宙線時代」を生き延びたヒトの知恵

約4万1000年前、地球は「ラシャンプ・エクスカーション」と呼ばれる地磁気の著しい弱体化を経験しました。これにより、地磁気の強さが通常の10%ほどに低下し、地球は有害な紫外線や宇宙線にさらされ、オゾン層も一時的に薄くなりました。この時期はネアンデルタール人の絶滅前の最終局面と重なっていたことが明らかになっています。

このような厳しい環境の中、ホモ・サピエンスは適応し生き延びた可能性があります。考古学的な証拠からは、洞窟を自然の紫外線シェルターとして利用したことや、「目打ち」や「縫い針」といった骨製道具による衣類技術の進化が示唆されています。

さらに興味深いのは、この時期の遺跡から頻繁に発見される赤色や黄色の鉱物顔料「オーカー」です。オーカーは古代美術にも使われていましたが、肌に塗ることで鉄分を多く含む原始的な日焼け止めとして機能した可能性が指摘されています。ミシガン大学の研究者は、その生産量の増加が、人々が宇宙線から身を守るためにオーカーを使っていたことを示唆していると説明しています。

古代エジプトの4800年前の歯から初のヒトゲノム解読

高温な気候やミイラ化の過程がDNAの分解を促進するため、これまで困難とされてきた古代エジプト人の遺伝的起源の解明に新たな道を開く研究成果が発表されました。イギリスのリバプール・ジョン・ムーア大学などの共同研究チームが、約4800年前の古代エジプト人の歯から史上初めて完全なヒトゲノム配列を解読したのです。

このゲノムは、紀元前2855年から2570年というエジプト初期王朝時代から古王国時代にかけて生きていた男性「NUE001」のもので、遺体はミイラ化されず「ポット葬」という特殊な埋葬方法で良好なDNA保存状態が保たれていました。

ゲノム解析の結果、NUE001の祖先の約80%は、約6000年前の北アフリカの新石器時代人に由来し、特にモロッコの中期新石器時代人と最も近縁であることが明らかになりました。残りの約20%は、メソポタミアを含む「肥沃な三日月地帯」に起源を持つゲノムに由来しており、これは古代エジプトとメソポタミア間で文化的な交流だけでなく、人的な移動も伴っていたことを示す直接的な遺伝的証拠とされています。

さらに、この古王国時代のゲノムを後の時代のエジプト人と比較したところ、第三中間期(紀元前787~544年)のエジプト人ではレバント地域からの遺伝的影響が大幅に増加していました。現代エジプト人のゲノムはさらに複雑で、この古王国時代の祖先に加え、レバント青銅器時代の祖先、そしてより最近になって東アフリカや西アフリカからの祖先が混じり合って形成されていることが示されています。

私たちの生活は、日々複雑さを増しています。キャリアの成功、多様化する働き方、健康寿命の延伸、そして尽きない心の悩み——これらすべてをバランス良く捉え、より充実した人生を送るためには、多角的な視点が必要です。今回は、最新の研究や調査から得られた知見を元に、これらのテーマを深掘りし、現代を生き抜くためのヒントを探ります。

成功の真実:才能と運、そして見過ごされがちな「社会的知能」

「なぜ最も優秀な人が必ずしも最も成功するわけではないのか?」——この根源的な問いに対し、イタリア・カターニア大学のAlessandro Pluchino教授らの2018年の研究「Talent versus luck: the role of randomness in success and failure」は興味深い洞察を与えています。

彼らはエージェントベースモデルを用いたシミュレーションを通じて、成功における**「運」の役割を定量的に示しました。シミュレーションの結果、最も成功したエージェントが必ずしも最も才能があるわけではなく、むしろ多くの幸運イベントを経験していることが明らかになりました。さらに、初期資本が同じでも、40年後には上位20%が富の80%を保有するというパレートの法則**が観察され、極端な格差が生じることも示されています。

この研究は、実世界において私たちにいくつかの重要な示唆を与えます。

試行回数の重要性:幸運に遭遇する確率を高めるには、サイドプロジェクト、オープンソースソフトウェアへの貢献、技術発表、ネットワーキング、転職機会の検討など、多様な活動に積極的に取り組み、試行回数を増やすことが肝要です。各活動での幸運遭遇確率が20%だとしても、5回の試行で少なくとも1回遭遇する確率は約67%に上昇すると言われています。

レジリエンスの構築:不運なイベントは避けられないため、スキルの多様化、財務的バッファの確保、信頼できる人脈の構築を通じて、その影響を最小化する戦略が必要です。

中程度のリスクテイク:極端な才能よりも、中程度の才能と適切なリスクテイクの組み合わせが成功につながりやすい可能性が示唆されています。

そして、この「中程度の才能が最も成功しやすい」という結果の背景には、もう一つの重要な要因が隠されているかもしれません。それは、高度な知能を持つ人が直面しうる**「コミュニケーションギャップ」です。優れたアイデアも、他者に理解され、支持を得られなければ評価されません。これは「社会的知能」**と呼ばれ、相手の理解レベルに応じた説明、平易な言葉遣い、相手の関心事との結びつけ、感情的な共感形成といった能力を含みます。純粋な知的能力だけでなく、このような社会的なコミュニケーション能力との最適なバランスが、成功には不可欠なのです。

働き方の新常識:猛暑が変える「オフィス回帰」の思わぬ理由

次に、私たちの働き方、特に現在の夏の状況を見てみましょう。近年の猛暑は、私たちの働き方に意外な変化をもたらしています。パーソルキャリアが運営するJob総研が実施した「2025年 夏のはたらき方実態調査」によると、「暑いから出社したくない」という従来の意識から、「暑いから出社」へとシフトする兆しが見られます。

今夏、会社の要請もありオフィスに出社する割合が多い人は7割を超え、2年前と比較して出社回帰が進んでいます。興味深いのは、従業員側の理想の働き方でも、2023年にはテレワーク派が6割以上だったのに対し、2025年には「出社したい派」が48%、「テレワーク派」が52%と拮抗している点です。

なぜこのような変化が起きているのでしょうか。出社を希望する理由の最多は**「涼しい環境が整っている」(39.5%)であり、「テレワークは冷房費がかかる」(22.2%)と続くように、物価高による光熱費高騰の影響で、オフィスが「夏の快適な避暑地」や「生活コストを抑える場所」**として捉えられ始めている側面があるのです。

一方で、「暑さ対策」という同じ理由で、出社とテレワークのどちらかを強く希望する従業員がそれぞれ増加しているという両極端な変化も起きています。職場での熱中症対策に不十分さを感じる人が多い(67.5%)ことも示されており、企業側は適切な空調管理、クールビズ推奨に加え、冷却グッズ支給や休憩時間の延長、あるいはテレワークメンバーへの光熱費補助など、夏の暑さと物価高を乗り越えるためのサポートが求められています。

人生100年時代の健康:科学が示す「若返り」と「絆」の力

働き方だけでなく、私たちの健康に対する意識も変化しています。人生100年時代と言われる現代において、健康寿命の延伸は重要なテーマです。Japan Longevity Consortiumが「XPRIZE Healthspan」で準決勝に進出するなど、「遺伝子年齢」を指標とした「若返り」の研究が急速に進んでいます。

堀江重郎教授らのチームは、高齢者を対象とした3日間の合宿で、カロリー制限食、ヨガ、運動などを実施した結果、参加者の遺伝子年齢が平均0.7歳若返ったことを報告しています。中には3日間で3歳若返る人もいたそうです。彼らが計画する8週間の「Scientific ZEN」プログラムは、「食・リラクゼーション・運動・栄養・(人と人の)絆」という日本人の生活習慣に基づいた五つの要素を重視しています。

東京大学大学院教授の小川純人氏によると、最新の科学データでは、高齢者の身体機能や知的能力は年々若返る傾向にあり、現在の高齢者は10~20年前と比べると5~10歳若返っているとされています。これは、歯の維持本数や握力、体力テストの結果などからも明らかであり、日本老年学会と日本老年医学会は「高齢者」の定義を現在の65歳以上から75歳以上へ、65~74歳を「准高齢者」と改めるよう提言しています。

さらに、小川氏はホルモンの重要性を強調しており、男性ホルモンのテストステロンや女性のDHEAが高い人ほど長生きする傾向があると述べています。テストステロンは意欲や責任感、社会貢献に関わり、**「他人から認められたり、ボランティア活動に参加したりすることで増加する可能性」**があるとのことです。

そして、人との「絆」の重要性も指摘されています。男性の場合、3年間「孤食」(一人で食事をすること)を続けるとうつ病のリスクが2.7倍になるという報告もあり、**体の元気、心の元気、社会的な要素という「三位一体」**での体づくりが健康長寿には不可欠です。これは前述の「社会的知能」の重要性とも通じる点です。

心の健康:悩むことは「輝かしいこと」、そして「境界のない」人間関係

最後に、私たちの内面、特に「悩み」との向き合い方について、脳科学者の中野信子さんの視点から考えます。最新刊「悩脳と生きる 脳科学で答える人生相談」を発売した中野さんは、「悩み」をテーマにしたトークイベントで、現代人に大切なメッセージを伝えています。

中野さんは、「悩んで自分を責めることは、前向きに良くなっていきたいという美しい気持ちの表れ。しかし、自分を責めることは周りにいる大切な人も一緒に傷つけてしまうことになります。自分を大事にしながら良くなりましょう」と呼びかけています。彼女は、私たちが同じ空間で呼吸し、物質を共有していることから「人間の“境目”は、あると思ってるけど、本当は“ない”んです。だから、あの人は私の一部。みなさんも私の一部」と語り、**自分を責めることが「あなたとつながっている私のことを毀損(きそん)することにもなるかもしれない」**と、人間の深いつながりを指摘しています。

また、「自己肯定感」について中野さんは、「自分はすごいんだと自信を持つことが、自己肯定感ではない。どんなに惨めな自分でも、不安でも、繊細でも、生きることを侵害する権利は誰にもないというのが自己肯定感」と強調しています。そして、自分の悩みを分析し、それを認められたこと自体が、すでに自己を肯定している証拠だと語っています。

さらに、「なぜ悩むのか」という問いに対しては、「悩んでしまうのは仕方がないこと。生きることは悩むことでもある。悩みがなかったら成長も感じることができない。(中略)悩みを持っているってことは輝かしいこと」と、悩みを前向きに捉える視点を提供しています。彼女の著書は、悩みを「切ってほしい」人向けではなく、悩みを「抱きしめてほしい」人向けだとのことです。