- Global Web Outlook Newsletter

- Posts

- 2025-03-21号

2025-03-21号

今週の気になったニュース

アップルのAirPodsリアルタイム翻訳機能:言語の壁を越える次世代技術

アップルが2025年内にワイヤレスイヤホン「AirPods」にリアルタイム翻訳機能を追加する計画を進めていることが明らかになった。この新機能は、異なる言語を話す人々の間のコミュニケーションをシームレスにすることを目指しており、SF映画さながらの体験を提供する可能性を秘めている。本報告では、この新機能の詳細、技術的背景、業界における位置づけについて総合的に分析する。

リアルタイム翻訳機能の仕組みと特徴

AirPodsに追加予定のリアルタイム翻訳機能は、「iOS 19」アップデートと連携する形で2025年後半に提供される見込みだ12。この機能の動作原理は、ユーザーのAirPodsとiPhoneを活用した双方向翻訳システムとなっている。

具体的な使用例として、英語話者とスペイン語話者の対面会話を想定すると、そのプロセスは以下のようになる:

このシステムにより、まるでSF映画「スタートレック」に登場する翻訳機のような体験が可能になり、言語の壁を越えたスムーズなコミュニケーションを実現できる1。この技術は、Appleが2020年から提供している「翻訳」アプリの技術を基盤としており、既存技術を拡張した形での実装が予想される12。

対応ハードウェアと要件

現時点での情報によれば、この翻訳機能は主に既存のソフトウェア技術を活用するため、新しいハードウェアを購入せずとも、既存のAirPodsモデルで利用できる可能性が高い2。これはAppleの基本方針とも一致しており、同社はソフトウェア改良を通じてAirPodsに新機能を着実に追加する戦略を採用している。

ただし、最適な体験を得るためには、ノイズキャンセリング機能を搭載したモデル(AirPods Pro)が推奨される可能性があるとの見方もある2。特に、2025年に登場が噂されるAirPods Pro 3には、新しい「H3」チップが搭載される可能性があり、より高度な音声処理能力を活かした翻訳機能の最適化が期待される4。

競合製品との比較:Apple後発の戦略

Apple製品への翻訳機能追加は、実は業界における「後発参入」の位置づけとなる。Googleは2017年に「Pixel Buds」に同様の機能を導入しており、現在では「Pixel Buds Pro」で利用可能だ1。また、Metaが開発した「Ray-Ban Meta」にも音声翻訳機能が組み込まれている1。

Google Pixel Budsの翻訳機能

Google Pixel Budsのリアルタイム翻訳機能は、Androidアプリ「Google翻訳」と連携して動作する3。使用者が「OK Google」と発声してGoogleアシスタントを起動し、「通訳して」と指示すると翻訳モードに入る3。このシステムでは、Pixel Budsを装着しているユーザーの言葉が翻訳されてスマートフォンから再生され、相手の応答はスマートフォンのマイクで拾われ、翻訳されてPixel Budsから聞こえる仕組みだ3。

Googleの場合、Android 5.0以上のスマートフォンでのみ機能し、iOS端末では利用できないという制限がある3。一方、Appleの翻訳機能はiOSエコシステム内で最適化されることが予想され、iPhone、iPad、Macなど同社製品間での高い連携性が期待できる。

Appleのソフトウェア刷新戦略とAirPodsの進化

AirPodsへの翻訳機能追加は、Appleが2025年に予定している大規模なソフトウェア刷新の一環である。同社はmacOSの再設計に加え、iOSの過去最大規模の刷新を計画している。これは新世代ユーザー向けにOSを改善する取り組みの一部とされている。

AirPodsの機能拡張の歴史

Appleは過去にもソフトウェアアップデートを通じてAirPodsの機能を拡張してきた。例えば2024年には、第2世代のAirPods Proに医師の診察を必要としない補聴器機能や聴覚健康に関するオプションを導入した。この戦略により、ユーザーは新機能を利用するために新しいハードウェアを購入する必要がなくなっている。

AirPods Proはソフトウェアアップデートによって進化し続けており、2025年に発売されるとの噂があるAirPods Pro 3では、新しいH3チップの搭載によって、ノイズキャンセリングやオーディオ処理、バッテリー性能などがさらに向上する可能性がある4。

翻訳技術の社会的影響と今後の展望

リアルタイム翻訳技術の普及は、国際的なコミュニケーションに大きな変革をもたらす可能性がある。アップルのような大手テクノロジー企業がこの分野に本格参入することで、異文化間のコミュニケーションの壁が大幅に低減される可能性がある。

ポータブル翻訳技術の普及による影響

このような技術が一般化することで、以下のような変化が期待できる:

国際ビジネスにおける言語障壁の低減

旅行者と現地住民とのコミュニケーション改善

多言語環境での教育機会の拡大

言語マイノリティグループの社会参加促進

Appleの参入により、リアルタイム翻訳技術がさらに洗練され、より自然な会話体験が可能になることが期待される。また、機械学習技術の進歩により、翻訳精度が向上し、より複雑な会話や専門的な内容にも対応できるようになるだろう。

結論

Appleによる「AirPods」へのリアルタイム翻訳機能の追加は、同社の「iOS 19」アップデートと連携する形で2025年内に実現する見込みである。この機能により、異なる言語を話す人々の間でリアルタイムの対面会話が可能となり、言語の壁を超えたコミュニケーションが実現する。

すでにGoogleやMetaといった競合他社も類似機能を提供しているが、Appleの参入により市場競争が活性化し、翻訳技術のさらなる進化が期待される。特に、Appleのエコシステムの強みを活かした連携性や、ユーザーエクスペリエンスの洗練さが、差別化要因となる可能性がある。

この技術の進展は、グローバル化が進む現代社会において、異なる言語・文化間のコミュニケーションを促進し、国際的な理解と協力を深める一助となるだろう。今後はさらなる翻訳精度の向上や、対応言語の拡大、よりシームレスな会話体験の実現などが課題となる。

Citations:

https://aiupdate.blog/apple-adding-real-time-translation-feature-to-airpods-with-ios-19-031725/

https://ringomagazine.com/airpods-pro-3-2025-new-three-features-rumor/

https://news.yahoo.co.jp/articles/f44706bd3399c413f091a8670d44122db0c8555d

https://news.yahoo.co.jp/articles/898fe655c67343331ac9e973840d2d0fd67b56a8

https://www.vietnam.vn/ja/airpods-se-co-kha-nang-dich-thuat-truc-tiep-tren-ios-19

https://twitter.com/Goemon_CLOSEPA/status/1900686209988653534

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/1368082.html

https://gigazine.net/news/20250314-apple-airpods-realtime-translation/

https://www.letemsvetemapplem.eu/ja/2025/01/28/jak-aktualizovat-airpods-apple/

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02644/020100012/

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

中国における産業用人型ロボット協働技術の革新:UBTECHのWalker S1によるSwarm Intelligenceの実現

UBTECHの産業用人型ロボット「Walker S1」が中国の高級EV工場で世界初の協働訓練を実施しています。数十台のロボットが群知能技術を用いて協調し、複雑な製造工程をこなす取り組みは、ロボット産業と製造業の未来を示す重要な技術的進歩です。このロボット間協調システムは独自のソフトウェアアーキテクチャとAI推論技術を組み合わせることで実現されており、工業用人型ロボットの実用化に向けた大きな一歩となっています。

革新的な人型ロボット協働訓練の概要

UBTECHによる今回の取り組みは、中国の高級電気自動車(EV)ブランド「極氪(ZEEKR)」の5Gスマート工場において、産業用人型ロボット「Walker S1」による世界初の複数ロボット協働訓練を実現したものです。この訓練では、複数のロボットの連携動作を可能にする「群知能(Swarm Intelligence:SI)」技術が活用され、数十台のWalker S1が同時に稼働する環境が構築されました12。

実際の訓練環境では、Walker S1ロボットたちが最終組立、計器類の取り付け、品質検査、ドアの装着など複雑な作業現場に配置され、互いに協調しながら仕分け、運搬、精密組立といった多様な作業を遂行しています12。この取り組みは、単一のロボットが独立して動作する従来のアプローチから、複数のロボットが連携して作業する協調型システムへの進化を示す重要な事例となっています3。

人型ロボット協働の技術的課題

従来の人型ロボット開発において大きな課題となっていたのは、ロボットの知能レベルの限界でした。初期段階の人型ロボットは主に閉鎖的かつ単純な環境下での訓練に限定されており、実用的な導入には多くの障壁がありました12。実際の製造現場は複雑で常に変化し、多様な作業が同時進行するため、単一のロボットだけでは対応できない状況が数多く存在します。

さらに複雑な課題となっていたのは、複数のロボット同士がコミュニケーションを取りながら協調的に振る舞い、自律的に意思決定できるシステムの構築でした12。このような高度な連携は、従来の産業用ロボットでは実現が困難とされていた領域です。人間のように状況を理解し、他者と協力して作業を進めるためには、極めて高い技術的基盤が必要になります。

UBTECHの技術革新:BrainNetとInternet of Humanoids

これらの技術的課題を解決するため、UBTECHは独自の技術開発を進めてきました。その中核となるのが群知能向けソフトウェアアーキテクチャ「BrainNet」です。このシステムは、クラウドデバイスの協調推論ノードとスキルノードをリンクし、「スーパーブレイン」と「インテリジェントサブブレイン」という階層構造を形成することで機能します3。

BrainNetに基づいて開発されたのが、人型ロボット同士のスマートな交信・情報共有を可能にする「Internet of Humanoids(IoH)」です12。この技術はロボット間の通信プロトコルを標準化し、各ロボットが収集した情報やスキルを共有できるプラットフォームとして機能しています3。これにより、一台のロボットが学習した内容を他のロボットにも転送でき、全体としての知能水準を急速に向上させることが可能になりました。

マルチモーダル推論モデルの開発

UBTECHのもう一つの重要な技術革新は、世界初となる人型ロボット向けマルチモーダル推論モデルの開発です。このモデルはBrainNetの自律的進化を実現するために設計され、中国の人工知能スタートアップ「DeepSeek」の大規模言語モデル「DeepSeek-R1」の推論技術をベースとしています12。

DeepSeek-R1は推論能力に特化した大規模言語モデルであり、強化学習(RL)を適用することで推論性能を大幅に向上させています4。特徴的なのは、2つのRL段階と2つのSFT(教師あり微調整)段階を組み合わせた独自の開発パイプラインで、推論能力と人間にとっての読みやすさを両立させた高品質なモデルに仕上げられている点です4。

この高度な推論モデルをロボット制御に応用することで、Walker S1は極めて高いデータ処理能力と意思決定能力を獲得しました12。人間同様の推論能力を持つことで、ロボットは他のロボットと協調しながら複雑な作業をこなすことが可能になり、産業用途での実用性が飛躍的に向上しています。

産業用人型ロボットの将来展望

UBTECHは今回の複数人型ロボットの協働訓練を通じて、大量のデータ収集と推論モデルの訓練を進めています。これらの取り組みは、産業向け人型ロボットの大規模活用を広げていくための重要なステップとなっています12。特に自動車産業のような複雑な製造工程を持つ分野では、人型ロボットの協調作業による生産効率の向上が期待されています。

Walker Sシリーズロボットを用いた実践訓練から収集された産業データは、AI推論モデルのさらなる進化に活用されています3。マルチモーダルな情報処理能力を持つロボットは、視覚情報、音声情報、センサーデータなど多様な入力を統合して判断を下すことができ、より人間に近い作業能力を発揮することが可能になります。

現在、深セン市の優必選科技(UBTECH)は極氪の5Gスマート工場での実証実験を通じて、複数台のロボットによるマルチシーン・マルチタスクの協同訓練を積極的に推進しています5。この取り組みは単なる技術デモンストレーションを超え、実際の生産ラインへの導入を見据えた実践的な検証として位置づけられています。

結論

UBTECHによる世界初の人型ロボット協働訓練は、産業用ロボット技術の新たな時代の到来を示しています。群知能技術を活用した複数ロボットの連携は、これまで人間の作業者に依存していた複雑な製造工程を自動化する可能性を開きました。特に中国の電気自動車産業という最先端の製造分野との連携は、次世代の産業用ロボット普及の方向性を示唆しています。

Walker S1に搭載された「BrainNet」や「Internet of Humanoids」などの革新的技術、そしてDeepSeek-R1のような高度な推論モデルの活用は、人型ロボットの実用化に向けた技術的障壁を着実に取り除いています。今後UBTECHは実証実験で得られたデータを基に、産業向け人型ロボットの大規模活用を進める方針を明らかにしており、製造業における人型ロボットの役割はさらに拡大していくことが予想されます。

この中国発の技術革新は、世界のロボット産業と製造業の未来に大きな影響を与える可能性があり、人間とロボットが協調する新たな産業社会の構築に向けた重要な一歩となるでしょう。

Citations:

Answer from Perplexity: pplx.ai/share

核融合エネルギー開発の国際動向と技術革新(2025年3月時点)

開発背景と世界情勢

核融合エネルギーは「地上の太陽」と呼ばれ、海水から得られる重水素と三重水素を燃料とする究極のクリーンエネルギーとして注目されています。2025年現在、国際熱核融合実験炉(ITER)計画を軸に、各国が独自技術の開発競争を加速。特に中国と日本が顕著な進展を見せています。

中国の技術革新:CRAFTプロジェクト

直径20m・重量295トンの真空容器セクターを開発

1億度プラズマ封じ込め可能な二重ステンレス構造

40件以上の特許を取得した溶接・磁気遮蔽技術

半導体・加速器分野への技術転用可能性

10年かけた開発で、炉心部の安全性とプラズマ安定性を両立。2026年の完成を目指し、19のサブシステム開発を順次完了中です。

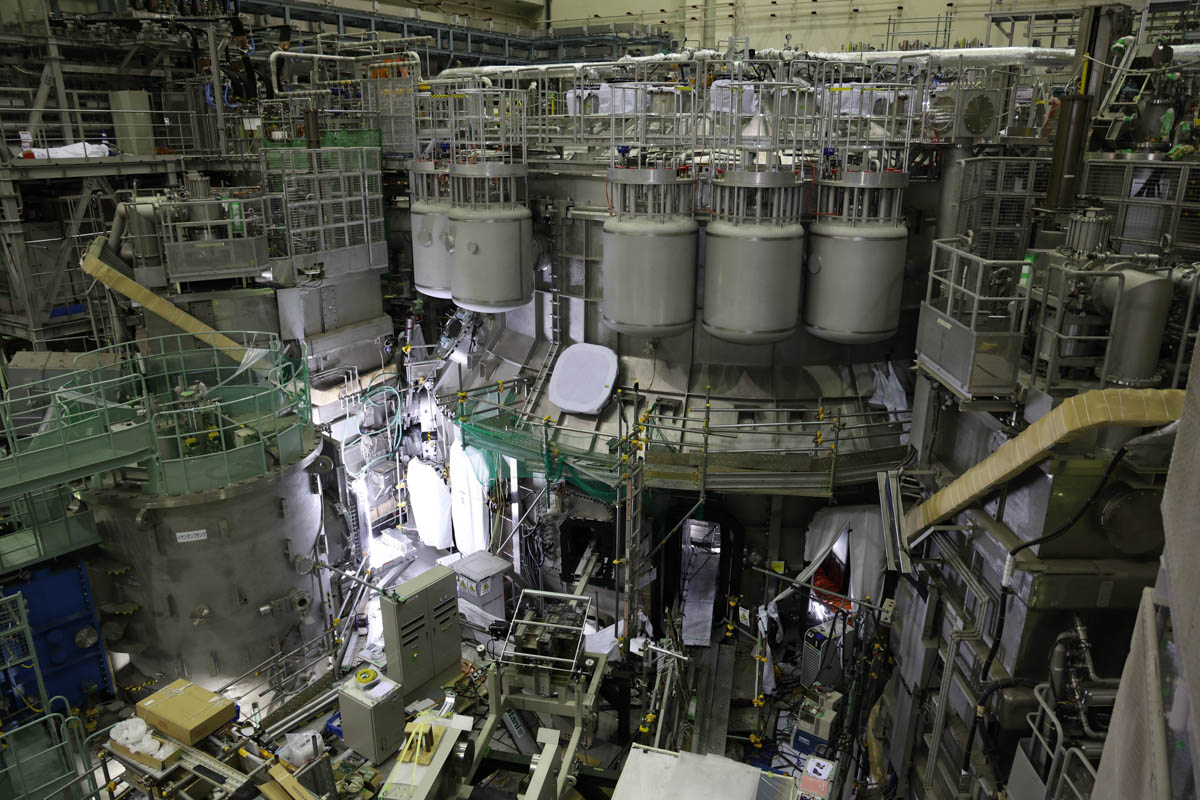

日本の技術展開:3つの突破口

1. JT-60SA(茨城県)

プラズマ電流:5.5MA(メガアンペア)

冷却温度:-269℃(液体ヘリウム使用)

25.7kAの大電流制御システム

AI制御の革新:

NTT開発のMoE(混合専門家モデル)を導入

プラズマ形状予測精度を従来比300%向上

制御応答速度を0.1秒以下に短縮

2. 六ヶ所村施設(青森県)

ビームエネルギー:1GeV

中性子発生量:10^18 n/s

材料試験可能時間:連続500時間

中性子耐性材料の開発で、炉内構造材の寿命を従来比5倍に延伸可能。

3. 国際連携戦略

ITER計画への中性子計測技術供与

欧州との共同データベース構築(2024年~)

2030年代実用化を睨んだ官民連携基金創設(総額2,000億円)

技術的課題と展望

残されたハードル:

プラズマ持続時間:現状100秒→目標8時間

エネルギー増倍係数(Q値):10突破(現状0.8)

トリチウム増殖技術の確立

今後のロードマップ:

年度 | 目標 |

|---|---|

2026 | JT-60SA本格運転開始 |

2028 | CRAFT初プラズマ達成 |

2030 | 核融合原型炉着工 |

2035 | 商業炉ベンチマーク完成 |

各国の技術特性を比較すると、中国が大型構造物のエンジニアリングで先行する一方、日本は精密制御技術と材料開発で優位性を保持。国際原子力機関(IAEA)の報告書によれば、核融合技術の商業化時期が従来予測の2050年から2040年前後に前倒しされる可能性が示唆されています。

人類言語は13万5千年前に思考内の私的システムとして出現した:遺伝学的研究の背景と意義

はじめに (Introduction)

提示された2つのニュース記事は、最近発表された遺伝学的研究に基づき、人類の言語起源に関する新たな見解を示しています。labrujulaverde.comとMIT Newsの記事はともに、学術誌『Frontiers in Psychology』に掲載されたこの研究を取り上げており、人類の言語能力は少なくとも13万5千年前には存在していたと示唆しています。この研究では、初期の言語はまず思考における私的なシステムとして出現し、その後、約10万年前頃に社会的なコミュニケーションツールとして広まった可能性が提唱されています 1。この年代は、約4万〜5万年前のヨーロッパにおける「創造性の爆発」と呼ばれる時期に言語が突如として出現したとする一部の初期の説とは対照的です 2。言語の起源は、人類を他の生物種と区別する最も重要な能力の一つであり、その解明は長年にわたる科学的な探求の対象となってきました 4。

この研究の中心的な主張は、遺伝学的分析に基づいて、言語能力が少なくとも13万5千年前には存在していたというものです 1。研究者らは、現代の全ての人類集団が言語を所有し、全ての言語が相互に関連しているという事実に基づき、言語能力はこれらの集団が地理的に分岐する前に存在していたと論じています 1。この研究はまた、初期の言語は社会的なコミュニケーションの手段となる以前に、個人の思考における内的なシステムとして機能していた可能性を示唆しています 1。

この研究が特筆すべき点は、言語の出現時期を推定するにあたり、化石記録や文化的遺物だけでなく、人類集団の遺伝的な分岐という新たな視点を取り入れていることです。このアプローチは、言語能力の発達と人類集団の遺伝的関連性との間に直接的な結びつきがあるという前提に基づいています。もし、共通の祖先から分岐した全ての人類集団が言語を所有しているならば、遺伝的な分岐は、言語の基礎的な能力が発達した後に起こったに違いありません。したがって、遺伝学的研究によって推定されたこの分岐の時期は、言語能力の出現時期の下限を示すものと考えることができます。

遺伝学的研究の詳細 (Details of the Genetic Study)

この画期的な研究を主導したのは、マサチューセッツ工科大学(MIT)の名誉教授である茂木繁教授です 1。茂木教授は言語学、特に統語論、日本語およびアルタイ諸語、そして言語進化を専門としています 5。彼は、鳥のさえずりと霊長類のアラームコールに見られるより単純なシステムが統合されて人間の言語が生まれたとする統合仮説を提唱しています 6。この研究において、茂木教授は論文の主著者であり、遺伝学的データに基づいたアプローチを推進する中心的な役割を果たしました 1。彼の言語と進化に関する研究は高く評価されており、サンパウロ卓越教授職を授与されています 6。

研究チームには、アメリカ自然史博物館の比較ゲノム学研究所のロブ・デセール博士も参加しています 1。デセール博士の専門分野は、分子系統学、微生物進化、ゲノム学であり、系統学的アプローチを用いて大規模なゲノム問題に対処するためのバイオインフォマティクスツールの開発に焦点を当てています 9。この研究における彼の役割は、人類集団の分岐に関連するゲノムデータの分析における専門知識を提供することであったと考えられます。彼はまた、イアン・タッターソール博士と共同で人類進化に関する書籍を執筆しています 12。

アメリカ自然史博物館の人類起源名誉学芸員であるイアン・タッターソール博士も主要な研究者の一人です 1。タッターソール博士は、古人類学、霊長類学、進化生物学、進化論において国際的に認められた権威です 14。彼は、言語が象徴的思考や高度な社会組織の発達のきっかけとなったと主張しています 1。この研究において、彼は古人類学的な視点を提供し、言語の出現をより広範な人類の行動進化のパターンと結びつけています。

サンパウロ大学の言語学部の教授であるヴィトール・アウグスト・ノブレガ氏も共同執筆者です 1。ノブレガ氏の専門は文法理論、形態論、統語論、意味論であり、言語進化や生物言語学に関心を持っています 16。彼は茂木教授と共同で言語進化に関する論文を発表しています 5。

チューリッヒ大学の博士研究員であるレモ・ニッチケ博士(プロジェクト参加時はアリゾナ大学言語学部に所属)も研究チームに名を連ねています 1。ニッチケ博士の研究関心は、形態統語論、形容詞、言語進化、計算言語学など多岐にわたります 19。

サンパウロ大学の遺伝学および進化生物学部の教授であるメルセデス・オクムラ氏も共同研究者です 1。オクムラ氏の専門は、生物考古学、生物人類学、人類進化であり、初期完新世の人骨コレクションの管理と研究経験を持っています 21。

この研究は、過去18年間に発表された15の遺伝学的研究を再検討することによって行われました 1。これらの研究には、父系を通じて受け継がれるY染色体を分析したものが3つ、母系を通じて伝わるミトコンドリアDNAを調べたものが3つ、そして全ゲノムを対象とした研究が9つ含まれています 1。Y染色体とミトコンドリアDNAは、親から子へ一方的に受け継がれるため、ゲノム全体の組換えの影響を受けることなく、世代を超えた祖先と移動のパターンを追跡するのに役立ちます 24。これらのDNA型の変異は時間とともに蓄積し、「分子時計」として機能し、分岐時期を推定するために使用されます 24。一方、全ゲノム研究は、ゲノム全体の遺伝的変異をより包括的に捉えることができ、集団構造と分岐の詳細な分析を可能にします 1。これらの研究で分岐時期を決定するために使用される手法は、多くの場合ベイズ法であり、一部の研究ではMultiple Sequentially Markovian Coalescent(MSMC)法が用いられています 4。

研究者らは、これらの15の遺伝学的研究の分析に基づき、人類の最初の主要な地域分岐は約13万5千年前頃に起こったと推定しています 1。この推定は、Homo sapiensの出現後の初期人類集団の最初の分岐に関して、これらの研究が収束する傾向を示していることに基づいています 1。

この結論の論理は、この最初の分岐から生じた全ての人類集団が言語を所有しているという事実にあります 1。もし言語が分岐後に進化したのであれば、言語を持たない、あるいは他の全ての人類集団とは根本的に異なるコミュニケーションシステムを持つ集団が存在するはずですが、そのような事実は確認されていません 4。約13万5千年前頃に分岐したと推定されるコイサン語族の人々が完全な言語能力を持っていることも、この結論をさらに支持しています 4。

複数の独立した遺伝学的研究を再検討するというメタ分析のアプローチは、初期の人類集団の分岐時期の13万5千年前という推定の信頼性を高めています。異なる遺伝的マーカー(Y染色体、ミトコンドリアDNA、全ゲノム)を使用した研究からの結果が収束していることは、この結論に重みを与えます。より広範な遺伝的データと多様な方法論を用いた複数の研究を検討することで、単一の研究に内在する可能性のある偏りや限界を軽減することができます。複数の遺伝的証拠が同様の時期を指し示しているという事実は、この推定に対する信頼を高めます。

ただし、この研究は、現代の私たちが知るような複雑で生成的な言語能力が、13万5千年前には既に存在していたことを暗黙のうちに前提としている可能性があります。一部の研究者は、初期のコミュニケーション形態はより単純であり、徐々に進化したと考えているため、この点は議論の余地があるかもしれません。研究は「言語能力」の存在を主張していますが、この初期の言語の性質を具体的に詳述しているわけではありません。たとえ基本的な認知能力が備わっていたとしても、13万5千年前の言語は現代の言語よりも単純であった可能性はあります。

内的な思考システムとしての言語 (Language as an Internal Cognitive System)

茂木教授は、言語は最初に社会的なコミュニケーションツールとしてではなく、人間の思考における「私的なシステム」として進化した可能性を示唆しています 1。彼は、「言語は認知システムであり、コミュニケーションシステムでもある」と述べています 1。論文では、13万5千年前より前に、言語は内的な認知ツールとして始まり、その後急速にコミュニケーションツールへと変化した可能性が提唱されています 1。これは、人間は社会的な相互作用のための完全に形成された言語を発達させる以前に、ある程度の期間、言語の認知能力を持っていたという考えと一致しています 1。

約10万年前の考古学的記録には、物体への彫刻や装飾目的での赤色顔料の使用など、異なる人類集団間で広範な象徴的活動の出現が見られます 1。例えば、南アフリカの遺跡から発見されたこの時期の彫刻が施された黄土やダチョウの卵殻の破片などがあります 2。これらの彫刻は、時間とともに複雑化する幾何学的なパターンを示しており、認知能力の向上と「心の道具」の発達を示唆しています 30。装飾や潜在的な身体装飾のための黄土の使用も、象徴的な行動と、おそらくは集団のアイデンティティを示しています 2。10万年前の黄土加工用具一式が発見されており、意図的な計画と材料の組み合わせを示しています 2。これらの行動は、抽象的で組織化された思考の証拠と解釈されており、言語の使用に関連する特徴です 1。記号を作成し理解する能力は、現代の人間の認知の重要な特徴と考えられています 3。

イアン・タッターソール博士は、言語が象徴的思考や高度な社会組織の発達の「引き金」となったと主張しています 1。彼は、象徴的思考の能力はおそらくHomo sapiensが物理的な存在として出現した時から存在していたが、その後長い間発現しなかったと考えています 3。この見解によれば、言語は、この能力が複雑な象徴的行動として現れるための手段を提供しました。茂木教授もこれに同意し、「言語は現代の人間の行動の引き金となった」と述べ、「思考を刺激し、革新を促進する」と述べています 1。彼は、言語が学習と知識の伝達を大幅に促進し、約10万年前に見られた革新につながったと考えています。

研究によって示唆された時間的順序、つまり13万5千年前の言語能力の存在と、約10万年前の広範な象徴的行動の出現は、言語が複雑な象徴的思考の発達と表現の前提条件または触媒であった可能性を支持しています。もし言語の認知機構がより早くから存在していたならば、抽象的な概念を表現し操作するための枠組みを提供し、それが彫刻や顔料の使用のような具体的な形で現れた可能性があります。これは、言語がより洗練された象徴的表現を可能にしたという因果関係を示唆しています。

しかし、約10万年前の考古学的証拠は象徴的な行動を示していますが、これらの遺物だけから言語の存在を明確に証明することは困難です。これらの発見を言語の証拠と解釈することは、そのような複雑な象徴的表現には洗練された基礎的な言語システムが必要であるという仮定に依存しています。彫刻や黄土の使用は、抽象的な思考と意味の伝達を示していますが、文法構造や言語の完全な複雑さを明らかにしているわけではありません。示唆的ではありますが、これらの発見は言語の直接的な証拠ではなく、間接的な証拠を提供しています。

言語進化に関する代替的視点 (Alternative Perspectives on Language Evolution)

一部の研究者は、言語の発達は道具作りなどの活動と関連した、漸進的で段階的なプロセスであったと主張しています 1。技術仮説は、初期のヒト族において、石器製作技術の文化的伝達を可能にするためにジェスチャー言語が最初に進化し、より複雑な石器産業に対応して後に音声言語が出現したと提唱しています 35。しかし、実験的研究では、ジェスチャー単独または「完全な言語」(ジェスチャーと音声)が、音声単独よりも道具作りを教えるのに効果的であることが示されています 35。

他の研究では、言語の生成と複雑な道具作りには同じ脳活動が使用されることが発見されており、これらは同時に進化したという説を支持しています 37。ダーウィンも、複雑な計画と行動の調整の両方に依存するため、道具の使用と言語が共進化した可能性を示唆しました 37。アシュール文化の技術、つまりHomo erectusと初期のHomo sapiensの最初の標準化された道具作りの伝統が始まった約175万年前が、言語の側面が始まった可能性のある時点として一部で提唱されています 38。

別の視点からは、言語は主に社会的な協調と、ますます複雑化する人間社会における社会的な絆の維持のために進化したとされています 1。言語は、より大きな集団における協力と紛争回避に不可欠な社会規範の確立と伝達を可能にします 39。思考と意図を言語を通じて共有する能力は、人間の文化の発展と世代を超えた知識の蓄積を支えています 40。一部の理論では、「共同行動」としての言語が、対面での相互作用における協調を促進すると提唱されています 41。言語の進化は、「共有された意図性」、つまり他者の意図を認識し、好ましい結果に向けて協調する能力の発達と関連している可能性があります 39。

環境適応も、言語進化における提案された要因の1つです 1。音響適応仮説は、言語の音は周囲の環境に基づいて進化すると示唆しています。例えば、密な森林地帯の言語は、遠くまで伝わる母音を好むかもしれませんが、開けた場所の言語はより多くの子音を使用するかもしれません 45。気温、降水量、植生密度などの環境要因は、言語の音韻パターンと相関関係があります 45。異なる環境への文化的適応は、孤立した集団間の言語的差異につながる可能性もあります 47。

歴史的には、言語の起源に関する様々な推測的な理論があり、しばしば愛称で呼ばれています 49。バウワウ理論は、言語は自然の音を模倣することから始まったと示唆しています 49。プープー理論は、言語は感情的な間投詞から進化したと提唱しています 49。ディンドン理論は、音と意味の間に神秘的な相関関係があると示唆しています 49。ヨーヘホー理論は、言語は重労働によって引き起こされたうめき声やうなり声から進化したと主張しています 49。ラーラー理論は、言語と愛、遊び、歌に関連する音との関連性を示唆しています 50。これらの理論は、実証的な証拠に乏しく、言語の複雑さを説明できないため、現代の言語学者からはほとんど時代遅れまたは不完全と見なされています 50。

複数の代替理論が存在することは、人間の言語の起源を取り巻く複雑さと継続的な議論を浮き彫りにしています。この遺伝学的研究は、新たな手がかりを提供しますが、他の全ての視点を無効にするわけではありません。言語進化は、認知発達、社会的圧力、環境の影響、そして潜在的には道具を作る能力など、複数の要因の合流によって起こった可能性が高いです。異なる理論は、人間の進化と行動の様々な側面に着目しており、それぞれが全体像の一部を提供している可能性があります。言語は単一の原因から生じたのではなく、長い期間にわたるいくつかの要因の相互作用を通じて進化したと考えられます。この遺伝学的研究は、この複雑なプロセスに時間的な次元を加えています。

結論 (Conclusion)

この最新の遺伝学的研究は、人間の言語能力が少なくとも13万5千年前には存在していた可能性を示唆しており、考古学的記録における広範な象徴的行動の出現よりも約3万5千年早い時期となります。この研究の方法論は、人類集団の遺伝的分岐に基づいており、言語の古さを推定するための新しい経験的根拠に基づいたアプローチを提供します。言語能力が複雑な象徴的遺物よりも前に存在していたという発見は、言語が現代の人間の認知と行動の発達において重要な役割を果たしたという仮説を支持しています。

研究の結論の強さにもかかわらず、著者らは、言語の進化は様々な視点と継続的な研究が存在する複雑な問題であることを認めています。遺伝学的、考古学的、言語学的、古人類学的な証拠を組み合わせた将来の研究は、人間の言語がいつ、どのように出現したのかについてのより完全な理解のために不可欠です。多様な分野の専門家が関与するこの分野の学際的な性質は、人間の起源という根本的な問題に進展をもたらすために不可欠です。